目次

においを感じる仕組み

生物の持っているにおいを感じる仕組みを嗅覚と言います。においを持つ分子は鼻の奥にある嗅上皮の嗅細胞によって感知されます。嗅細胞の表面にある嗅繊毛に、呼吸によって空気と一緒に吸い込まれてきたにおい分子が接触すると、嗅細胞が興奮し嗅神経を通して嗅球と呼ばれる中枢に信号を送り、ここからさらに脳に信号が送られて匂いを認識していると言われています。人間は空気といっしょに吸い込まれてくるにおい分子を感知しているので、空気中に蒸気を発しやすい物質にしかにおいを感じませんが、昆虫(触角でにおいを感知)や水中に住む動物(水に溶けているにおい分子を感知)はもっといろいろなものからにおいを感じ取ることができます。

最近のにおいの受容体に関する遺伝子やタンパク質の研究によれば、においの受容体は嗅細胞の細胞膜上にあるGタンパク共役受容体(GPCR、もしくはその構造から7回膜貫通受容体7TMRとも呼ばれる)であることが示されています。GPCRは生物の細胞においてホルモンなど生理活性物質を認識する受容体として非常に一般的なものです。五感に関連する受容体としては、視覚の光受容体であるロドプシンやいくつかの味覚物質受容体、熱感や冷感の受容体もGPCRであることが示されています。GPCRはGタンパク質というα、β、γの3つのサブユニットからなるタンパク質に作用します。Gタンパク質のαサブユニットにはGDPが結合しているのが特徴でこの状態は不活性な状態です。GPCRに匂い分子が結合するとGPCRの構造が変化してこのαサブユニットのGDPを切断できるようになります。するとαサブユニットには今度は代わりにGTPが結合し、活性化状態になります。こうするとGタンパク質はαサブユニットはβ+γサブユニットの2つに分離します。活性化されたαサブユニットはアデニル酸シクラーゼやホスホリパーゼのような酵素を活性化する能力があります。これらの酵素が活性化されるとcAMPやイノシトール3リン酸(IP3 )といったセカンドメッセンジャーが合成されます。これらは細胞膜のイオンチャネルをコントロールする酵素に作用して細胞内のイオン濃度を変化させ、その結果、活動電位を変化させてこれが神経を通じて伝達される信号になるわけです。

人は最高で約10,000種類のにおいを識別できるといわれていますが、その識別の仕組みは詳細には解明されていません。人は視覚によって無数の色を識別できますが、これらはすべて三原色というもとになる色で再現できます。これは人間の目の光の色を識別する受容体がそれぞれの三原色に対応した3種類であるためです。一方、においにこのような原臭とでもいうべきものは(いくつかの説はあるものの)発見されていません。におい受容体の種類は動物によって違いますが人間で350種類、マウスで1000種類程度あることが遺伝子の解析から推定されています。しかし、人間に対しては350種類の物質ですべての臭いを作り出すことができるかというとそうは言えません。というのは1つの受容体が多くの種類のにおい分子と結合すること、逆に1つのにおい分子が多くの受容体と結合することが判っています。においの種類はこの活性化された受容体の種類の組み合わせから識別されているものと考えられます。1つの受容体を選択的に刺激できない以上原臭は存在しないと考えても差し支えないでしょう。

嗅覚は非常に鋭い感覚です。嗅覚が鋭い犬に比べると1/10000程度しかない人間の嗅覚でも、6畳の部屋に0.001mgの物質があるだけで感知できるようなものもあります。これは現在の最新式の分析装置に匹敵します。これはGPCR→Gタンパク質→酵素→セカンドメセンジャー→イオンチャネル→神経というシグナル伝達の過程で1つのGPCRは複数のGタンパク質を活性化し、1つのGタンパク質は複数の酵素を活性化し・・・というようにシグナルの増幅が行なわれるため非常に高感度になるものと考えられます。

一方で嗅覚は非常に疲労しやすい感覚です。においは嗅ぎ続けるとすぐににおわなくなります。視覚において、ものを見続けたら目が見えなくなったというような疲労現象がないのとは対照的です。しかし、あるにおいを疲労で感じなくなっていても、他のにおいについてはまったく問題なく感知できるという特徴もあります。この辺はおそらく嗅細胞での受容体の発現の仕方(人間では1つの嗅細胞には1種類の受容体しかない?しかし1つの嗅細胞が複数種類の受容体を持っていると思われる動物も見つかっています)に関わっているものと思われますが詳細は不明です。

魚の母川回帰本能は、体内の方位磁石と水のにおいから自分の生まれた川を探すことによってなされていると言われています。また犬や猫は糞や尿でにおいをつけることによって自分のなわばりを主張しています。エサとなる植物をにおいで感知したり、身を守るために悪臭を出したりする動物もいます。植物も食害されると、それを匂い(青葉をちぎったときの香りなど)で周りに知らせ、防御物質を分泌したりします。このように生物は巧みににおいを利用しています。

特に劇的なのはフェロモン物質です。フェロモンには強制的に生物の行動や内分泌系をコントロールするほどの効果があります。フェロモンには性フェロモン(誘引フェロモン)、警報フェロモン、集合フェロモン、道しるべフェロモンなどがあります。フェロモンは通常のにおいとは別の受容器である鋤鼻器(Vomeronasal

organ:VNOと略される)によって認識されていると言われています。こちらの受容体は通常のにおいの受容体とは異なり、特定の物質のみを受容するようになっていると考えられます。また鋤鼻器からのフェロモンを受容した信号は通常のにおいの信号が大脳皮質で識別されるのと違い、視床下部に送られて脳下垂体から分泌されるホルモンなどに影響を与えると考えられています。人間にも性フェロモンがあるのか、もしあるとしたらどのくらい効くのかというのは興味深いテーマの1つですが、今のところ、強制的に行動を変化させるようなフェロモンは発見されていません。女性の性周期が他の女性の汗の臭いを嗅ぐことで影響を受けるというような研究結果もあるので(物質としては同定されていませんが)内分泌系に影響するようなフェロモンの存在は充分にありうると考えられます。

目次へ戻る

天然香料

天然香料とは植物や動物から取りだした精油などのにおい物質の混合物です。植物性香料は1500種類ほど、動物香料は4種類知られています。この数字には食品用に使われるフルーツや乳製品や魚介類の香りなど(食品の原材料欄に××果汁、××抽出物、××エキスなどと書かれているもの)は含まれていません。したがって香粧品に使用される香料ということになります(もちろん中には柑橘類やスパイス、ハーブのように食品用にも使用される香料もあります)。以下に示すものは市場で多く取り引きされているものです。

花から採れる香料

ローズ(ばら)

ジャスミン(素馨(そけい)とよばれるヨーロッパ種と茉莉花(まつりか)とよばれる中国種がある)

オレンジフラワー(ネロリ、だいだい)

チュベローズ(月下香)

イランイラン

ナルシサス(水仙)

カッシー(キンゴウカン)

ミモザ(フサアカシア)

ジュネ(ブルーム、れだま)

カモミール(かみつれ)

エバーラスティングフラワー(イモーテル)

ボロニア

リンデン(ボダイジュ)

カーネーション

オスマンサス(キンモクセイ)

カレンデュラ(マリーゴールド)

ヒヤシンス

バイオレットフラワー(スミレ)

(リリーオブザバレー(ミューゲ、スズラン))

(ライラック(リラ))

(ガーデニア(クチナシ))

注意:リリーオブザバレー、ライラック、ガーデニアなどは今のところ花から直接精油をとることはできず、香りの成分の分析結果を参考に後述の合成香料からつくった模造品のみが取り引きされています。またヒヤシンス、バイオレットフラワーなどは精油の価格が製造コストに見合わないため、やはり模造品がほとんどです。なお、ローズ、ジャスミン、リリーオブザバレー、ライラックの4つを4大フローラルと言います。

葉から採れる香料

ゼラニウム

ペチグレイン(だいだい)

バイオレットリーブス(スミレの葉)

シナモンリーブス

クローブリーブス

ベイ

ローレル(月桂樹)

ニアウリ

ユーカリ

パインニードル(松)

アビエス(モミ)

シプレス(イトスギ)

ティーツリー

ブッチュ

果実・種子から採れる香料

ペッパー(胡椒)

コリアンダー(コエンドロ)

オールスパイス(ピメント)

ナツメグ(ニクヅク)

キャラウェイ(姫ういきょう)

フェンネル(ういきょう)

アニス

スターアニス(八角ういきょう)

ディル(イノンド)

クミン

セロリシード

キャロットシード

パセリシード

カルダモン(ショウズク)

ジュニパーベリー(ネズ)

バニラ

トンカビーンズ

アンブレットシード

リツェアキュベバ(アオモジ)

幹から採れる香料

サンダルウッド(白檀)

セダーウッド(杉)

パイン油、ウッドテレビン油(松)

ヒノキ

カンファー(クスの木)

シナモン

カシア

ボアドローズ

樹脂から採れる香料

ガムテレビン油(松脂)

ペルーバルサム

トルーバルサム

コパイババルサム

オリバナム(乳香)

ミルラ(没薬)

ベンゾイン(安息香)

オポパナックス

ガルバナム

ラブダナム(シストローズ)

エレミ

(アガルウッド(沈香))

沈香は普通は樹脂が沈着した木材そのものの形で使用されているので樹脂そのものは市販されていません。

根から採れる香料

オリス(アヤメ)

ベチバー

アンゼリカ

ジンジャー(生姜)

バレリアン

コスタス

草から採れる香料

ラベンダー

ハッカ

ペパーミント

スペアミント

ペニーロイヤル

レモンバーム(メリッサ)

バジル

エストラゴン(タラゴン)

タイム(立麝香草)

オレガノ

マジョラム

ローズマリー(マンネンロウ)

セージ

ヒソップ

クラリセージ

シソ

パチュリ

シトロネラ

レモングラス

パルマローザ

果皮から採れる香料

レモン

ライム

オレンジ

グレープフルーツ

マンダリン

ベルガモット

ユズ

メース(ナツメグの種子の皮)

植物のその他の部位からとれる香料

クローブ(丁字)・・・つぼみから

ブラックカーラント(カシス)・・・葉の芽から

サフラン・・・雌しべから

苔・海藻から採れる香料

動物からとれる香料

ムスク(麝香)・・・ジャコウジカから

シベット(霊猫香)・・・ジャコウネコから

アンバーグリス(龍涎香)・・・マッコウクジラから

カストリウム(海狸香)・・・ビーバーから

注意:ムスクとアンバーグリスはジャコウジカ、マッコウクジラの捕獲が禁止されているために、もはや市場で取り引きされていません。

天然香料の特性

天然香料は基本的に農作物なので豊作、不作といった生産量の上下があり、それと需要とのバランスで価格が大きく変動します。また、年1回しか収穫できないものも多く、そこから数%の収率でしか採れず(例えばジャスミンの花1kgから精油1.5g程度しか採れない)そこに1年分の人件費がすべて集中するので高価になります(一部の柑橘類の精油のように、果汁をとった後ゴミとして出る皮から工場で大量に採油できるものは安いですが)。また精油の品質は、産地や収穫時期、その年の気候、場合によっては精油を製造する設備などによっても変動するデリケートなものです。工業製品と同じつもりで人件費の安い国で作ろうとしたりすると気候が違うために品質が変わったりしてしまいます。紅茶やコーヒー豆などでは品質のばらつきや欠点を抑えるためにブレンドをおこないますが、天然香料でも同じことが行われる場合があります。例えば今年は天候不順で品質が悪いが、需要量を考えると使わざるを得ないといった場合に去年のものと比率を決めてブレンドして使用したりします。このような検討を行うのは後述する調香師 の仕事の一つです。

おまけ

会社に生えている香料植物の写真

ローズ

ジャスミン

ハゴロモジャスミン

ミューゲ(スズラン)

ナルシサス(スイセン)

ペパーミント

アップルミント

ロ-ズマリー

ラベンダー(プロバンスブルー)

スウィートバジル

オレガノ

セージ

シソ

サフラン

目次へ戻る

合成香料

合成香料とは

一般的にいって天然香料はその採取に多くの手間(人件費)がかかるため高価です。そのため日常的に使うような安価な品物には使うことが困難です。そこで天然香料と同じ匂い、もしくは天然にはない良い匂いを人工的に安くつくってしまおうという考えが出てきます。これが合成香料です。

広い意味での合成香料とは香りを持つ化学構造の明らかなある1化合物(もしくは数種の化合物の混合物)を指します。そのため単品香料と呼ばれることもあります。これは単独で使われることはほとんどなく、主に調合香料を作る際の原料となります。合成香料は天然香料と逆の特性を持っています。化学工場でつくるものですから、年1回しか作れないというようなことがなく価格が安くなります。また、製造の条件を人の手によってコントロールすることができ、製造する時や場所によって品質が変わったりはしません。

広い意味での合成香料(単品香料)は単離香料、半合成香料、狭い意味での合成香料に分けられます。単離香料は植物から抽出した天然香料(精油)から蒸留や抽出、結晶化などの手法である1成分だけを取りだしたものです。薄荷から採ったメントールなどがそうです。植物が作りだした物質を濃縮しているだけなので天然香料として扱う国もありますが、日本の法律では合成品と同様の扱いを受けます。半合成香料はこの単離香料や天然素材(植物油など)を原料にして化学反応を行って合成したものです。例えばクローブから単離したオイゲノールから作ったバニリンなどです。狭い意味での合成香料は石油化学工業でつくられるエチレン、アセチレン、ベンゼン、イソプレンなどの原料から数段階の化学反応を行って合成したものです。半合成香料と狭い意味での合成香料には天然香料の成分としても知られている物質(ネイチャー・アイデンティカル)と天然には見いだされていない物質(アーティフィシャル、特に最近開発されたものはニューケミカルとも呼ばれる)の2種類があります。

香料を合成するためには

半合成香料にしろ、合成香料にしろ、合成を行うにはどんな原料とどんな化学反応が必要かを知らなければなりません。それにはまず目的となる物質がどんな化学構造をしているかを知らなければなりません。これには次のような方法をとります(天然香料の中のキー成分を合成しようとする場合の一例です)。

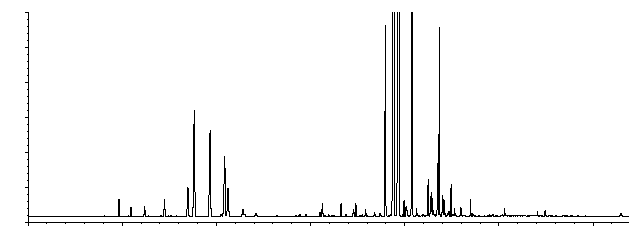

まず、少量の精油(普通1mg以下)をガスクロマトグラフィー(GC)という機械にかけます。これは精油の成分を分離する機械です。ガスクロマトグラフィーの機械の出口からは6分で物質A、8分で物質B、11分で物質Cというように、時間的に成分が分離されて出てきます。またチャートにはそれぞれの物質がどの程度の量あるかが記録されます。分離して出てくるそれぞれの物質のにおいを嗅いだり、精油の何%を占めているかを計算することによって目的の物質がどの物質かを知ります。

<精油のGCチャート例> 横軸が分離された物質の出てきた時間、縦軸が物質の出てきた量を表す。

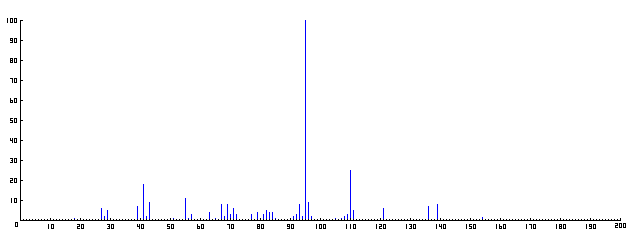

同時に出口からでてきた成分の一部は質量分析器(MS)という装置におくられます。これは分子に電子ビームを当ててイオン化させてその電気的な性質を利用して、分子の質量を測定する装置です。またこの際に分子の一部は分解して破片になるので、その破片の質量も決定できます。これらのデータから、各成分の分子量や化学式、構造がわかります(全部はわからないことも多いが手がかりにはなる)。

<MSチャートの例>分子量154の位置にわずかに見えるのが分子そのものがイオン化したピーク(分子イオンピーク)。また、139に分子からCH3 基が取れたピーク、136に分子からH2 Oが取れたピークがある。121は両方が取れたピーク。一方、分子からC2 H5 基がとれてできるはずの125のピークは存在しない。これらのことから、この分子はCH3 基を持つアルコールで分子式C10 H18 Oでおそらくは環を持つ(そうでないとC2 H5 基を持たないのはかなり無理がある)と推定される。最大のピーク(基準ピーク)の95と第2のピークの110はそれぞれ分子からC3 H7 O、C2 H4 Oが取れたものに相当するが詳細は不明でこれだけのデータでは構造決定には至らない。まあ、この物質ならライブラリーと照合すればすぐに分かりますが。

MSで構造が完全には決定できなかった場合、部分的に分かった構造からその物質の性質を予想して、精油から目的の化合物をなるべく多く取り出します。GCよりも大量の物質を扱える液体クロマトグラフィー(LC)という分離装置を使ったり、化学反応を利用した抽出をおこなったりします。こうして取りだした目的の物質を核磁気共鳴分光器(NMR)という分析装置にかけます。この分析でほとんどの場合、構造を完全に決定できます。このあとに書いてある光学活性体が存在する化合物ではどちらの光学活性体が目的の物質なのかも知らなくてはなりません。これは光学活性LC/GC、NMR、旋光度測定、X線回折構造解析といったさまざまな分析手法で決定します。

あとは確定した化学構造からどんな原料物質からどんな反応を使って合成するかを立案し、試してみることになります。このとき、得られた香料の香気の良さや合成にかかるコストが、それと競合する他の天然香料や合成香料と競争できるかどうかが重要となります。

光学活性体という難題

ネイチャーアイデンティカルには多くの場合、光学活性体(鏡像異性体)が存在しています。光学活性体とは右手と左手の関係のように、そのままでは同じではないが鏡に映すと同じに見える1対の物質が存在する化合物です。単離香料にはこの1対のうちの片方のみが含まれていることがしばしばあります。ところが何ら「特別な方法」を使わないで合成を行った場合にはこの1対の化合物は必ず1:1の等量混合物(ラセミ体といいます)で得られてきてしまいます。しかも多くの場合、この1対の化合物は異なったにおいを持っているためにこのままでは本当のネイチャーアイデンティカルを作ったことにはなりません。そこで、合成に「特別な方法」を使うか、ラセミ体から欲しい片方の光学活性体だけを取り出すかが必要になります。

「特別な方法」には酵素を使った反応や光学活性体の片方だけからなる反応剤を使用します。酵素も光学活性な反応剤もうまくいけば欲しい片方の光学活性体だけを作り出すことができます。もっとも、うまくいかない場合は中途半端な比率(2:1など)で得られたり、ラセミ体になったり、欲しくない方の光学活性体だけが得られたりしますが。

ラセミ体から片方の光学活性体だけを取り出す方法はいくつかあり、それぞれの化合物に合った方法を使わなければなりません。一部の化合物では結晶化する際に片方の光学活性体からなる種結晶を加えておくだけで、自然に片方の光学活性体だけが結晶として析出します。結晶化しなかったり、結晶化してもうまく取り出せないものには光学活性な結晶化剤を使って結晶化させる方法や、酵素や光学活性な反応剤でいらない方の光学活性体だけ反応させて別の化合物に変えてしまう方法があります。いずれにせよ、いらない方の光学活性体(もしくはそれを反応させたときの生成物)をどうするかという問題が残ります。普通は他の化合物をつくる原料にしたり、他の反応や結晶化で使う光学活性な反応剤や結晶化剤やそれらの原料としたりします。

当然のことながら光学活性体の合成でも、得られた香料の香気の良さや合成にかかるコストが重要です。その競争相手は天然から得たその光学活性体(つまり単離香料)や「特別な方法」を使わずに作られたラセミ体です(なぜなら、いらない方の光学活性体の匂いが弱ければラセミ体でも欲しい光学活性体と同じ匂いになるからです)。

おまけ

製薬業界では生理活性物質のレセプターGPCRの立体構造を決定し、そのデータから効率的に結合して活性化できる物質を作り薬として利用しようという試みは盛んに行なわれています。しかしGPCRを単離して立体構造を決定するのは極めて至難の業です。そこで既存の薬の構造と活性の強さの相関(定量的構造活性相関QSAR)や、遺伝子から読み取ったGPCRのアミノ酸配列からコンピュータで計算してその立体構造を推定してやる方法が採られます(いわゆるゲノム創薬)。ここでこの推定した立体構造のタンパク質に対してうまく結合するのに必要な官能基とその立体的な配置をファーマコフォア(Pharmacophore)と呼んでいます。

目次へ戻る

週間少年ジャンプの「封神演義」のパロディーで命名されました(笑)。香りは空間の性質を変えて場を支配しますからね。香料の成分となる化合物や合成香料を集めた空間(大事典)です。読み方は【くうかんぱおぺい「こうすいじん」!】です。

目次へ戻る

天然香料の成分である芳香物質が植物の中でどのようにつくられているのか?そんなことを書いた「けみぃ」なページ。自然の偉大さを堪能して下さいませ。合成のヒントになるかも知れませんしね。

目次へ戻る

香料の調合

天然の花や果物の香りが数十種から数百種の成分からできている以上、人工的に合成香料からつくる製品もいくつもの成分を混ぜなければいい香りを作り出せないであろうということは容易に想像できます。天然香料であってもにおいを抽出する過程で多少のにおいの変質があるので、それを補正するためにいくつか合成香料を加えることがありますし、複数の花の精油を混ぜてブーケのイメージを出したりというように調合を行います。

これらの調合は処方箋に従って行われます。この処方箋の作成、すなわち調香は調香師と呼ばれる訓練を受けた人間だけが行うことができます。調香師は数年から十数年にわたる訓練によって、普通の人の数倍の種類のにおいを識別することができ、また2種類の香料を混ぜた場合にどんな比率で混ぜるとどんな香りに変わるのかといったことを予想できます。また種々の香料の性質(アルカリ性の石鹸には使えないとか)も熟知しています。

香料はその用途によって大きく2つに分類されます。1つは「フレーバー」で口に入るものに香りをつける香料です。食品や飲料に限らず、口臭予防剤や歯磨き粉、タバコ、医薬品(ドリンク剤など)も含まれます。もう1つは「フレグランス」でそれ以外のものに使用される香料です。香水や化粧品、石鹸、入浴剤、洗剤などに使用されます。それゆえ、調香師にも2種類あります。

フレーバリスト

フレーバリストはフレーバーの調香を行う調香師です。食品において香りは味や食感と並ぶ風味の三要素のひとつです。例えばオレンジジュース、グレープジュース、アップルジュースは香りを取り除いてしまうといずれも甘酸っぱい液体であり区別ができなくなります。また同じ原料のグレープジュースとワインの風味が大きく違うのには味の違いだけでなく、香りが異なる点も大きく寄与しています。

人は食品の香りに対しては極めて保守的であり、未経験な香りやその食物にそぐわない香りに対しては本能的に拒否する傾向があります。たとえば日本人の多くがココナッツミルクやドリアンを嫌がるとか、寿司屋に香水をつけていくのはエチケット違反であるとかいうのはこのことの反映です。

そのためフレーバーの調香の基本は天然の食品の香りの正確な再現です。具体的には

無果汁のジュースに果物の香りを付け加える

ガムに商品イメージにあった香料をつくる

インスタント食品のスープに本物と同じ風味をつけるための香料をつくる

クッキーを焼く過程で生じる香ばしさを増強する香料をつくる

レトルト食品などにレトルト処理の過程で失われた香りを補充し、ついてしまった悪臭を隠すのに必要な香料を加える

アロエやクランベリーのような好みが分かれる食物を親しみやすい味に補正する香料を作る(この場合は天然の香りの再現ではありませんね)

といったものが挙げられます。また香りを微妙に調整することで新鮮さ、完熟、高級感といったイメージを食品に付け加えたりもします。フレーバーをその香りの系統によって分類すると次のような感じになります。

シトラス(レモン・ライム・オレンジ・グレープフルーツなど)

ソフトフルーツ(シトラス以外のフルーツ)

乳製品(ミルク・チーズ・バター・ヨーグルトなど)

卵製品(ゆで卵、カスタードなど)

茶(緑茶・紅茶・烏龍茶など)

コーヒー・ココア・バニラ・ナッツなど(ビーンズ系とも呼ばれる)

カラメル・はちみつなど(シュガー系とも呼ばれる)

スパイス(胡椒・シナモン・生姜・からしなど)

ミント(ペパーミント・スペアミント・薄荷)

肉類・魚介類

野菜・穀物

調味料・酒類

また、フレーバーはいろいろな食品に使用するために、いくつかの形態というのがあります。フレーバリストはそれぞれ食品に適した形態を選択します。

水溶性香料(エッセンス)・・・通常の使用量で透明に水に溶解する。透明な飲料やゼリーなどのデザート、氷菓に使用する。

油性香料(オイル)・・・通常の使用量で水に溶解せず、油には溶解する。そのためラーメンのスープなどに使用される。また匂いが強く出て、耐熱性があるので焼菓子やキャンディにも使用する。

乳化香料(クラウディー)・・・オイルに乳化剤(アラビアガムやグリセリンおよびショ糖のモノ脂肪酸エステルなどで界面活性剤である)を加えて水に溶けるようにしたもの。ただしコロイド溶液になるので濁る。濁りのある飲料やエッセンスでは香りが不足する食品に使用。

粉末香料(パウダー)・・・香料を糖類、デンプンなどの粉末に吸着させたもの、または乳化香料と糖類、デンプンなどとの混合溶液を噴霧乾燥や凍結乾燥により粉末化したもの。粉末スープやガム、スナック菓子など液状の香料が使用できないものに使用される。

パフューマー

フレグランスの調香をおこなうのがパフューマーとよばれる調香師です。フレグランス(特に高級香水)は視覚で味わう絵画、聴覚で味わう音楽と並ぶ芸術と称されます。パフューマーは自分(もしくは依頼主)のイメージをもとに独創的な香りを創り出します。フレグランスの成分はその香りへの寄与の仕方から香りの基本的特徴となる基調材(ベース)、香りにコクをつける調和剤(ブレンダー)、隠し味の役割を果たす変調剤(モーディファイア)、香りに持続性をあたえ全体を引き締める保留剤(フィキサティブ)の4種に、香りの持続時間からトップノート、ミドルノート、ラストノートに分けられます。トップノートがまず揮発し、やがてミドルノートも揮発してラストノートが残りますが、この変化に不自然な部分がないようにしなくてはなりません。

フレグランスもその香りの系統によっていくつかに分類されています。分類の仕方にも何種類かあってここに挙げたもの以外のものもあります。上の方が女性用香水に、下の方が男性用香水に使用される傾向があります。シャンプーやボディソープといったトイレタリー製品ではフローラル、シトラスが普通です。

シングル・フローラル・・・特定の種類の花(ローズ・ジャスミンなど)

フローラル・ブーケ・・・数種の花の香りの混合

フローラル・グリーン・・・花の香りをベースに葉や茎のやや青臭いさわやかさを加える

フローラル・アルデハイド・・・花の香りをベースに果実臭と脂っぽさを併せ持つアルデヒドを加える(モダン・フローラルともいわれることがある)

シトラス・・・柑橘系

オゾン(マリン)・・・海辺の香り、水をイメージさせる香り

シプレー・・・花と柑橘系の香りに木や樹脂の香りを加える。

オリエンタル・・・バニラなどの粉っぽい甘い香りに樹脂・バルサムの香りを加える

フロリエンタル・・・オリエンタルな香りにフローラルな香りを加える

フゼア・・・シダの意味で、もともとは「調香師がイメージしたシダの香り」の香水Fougere Royaleの流れを汲む香調。ラベンダー、ゼラニウム、クマリンを骨格とした香り。

ムスク・・・合成ムスクの白粉臭い香りを骨格とした香調

ウッディ・・・針葉樹などの木の香り

スパイシー・・・香辛料のような香り

レザー・・・皮製品の香り

タバコ・・・タバコの香り

ハーバル・・・ハーブをイメージさせる香り(香水よりトイレタリーで使用)

フルーティー・・・シトラス以外のフルーツをイメージさせる香り(香水よりトイレタリーで使用)

なお、フレグランスの形態はフレーバーの油性香料(オイル)に相当します。水分の多い製品に賦香する場合には、乳化香料のように香料に界面活性剤を加えるのではなく、製品の方に界面活性剤を加えておきます。

なお、日本の香料市場においてはフレーバーとフレグランスの販売額比はおよそ5:1で圧倒的にフレーバー中心の市場です。しかし世界ではフレーバーとフレグランスの比はほとんど1:1です。(これはもちろん日本人が香水をあまり使わないことと加工食品を多用することに起因します。)

クリエーションとリコンストラクション

調香の方法には大ざっぱにいって2種類あります。クリエーションとリコンストラクションです。クリエーションとは調合によって独創的な新しい匂いを作り出すことで、主にフレグランスで行われます。リコンストラクションとは調合によって天然の匂いを再現することで、こちらはフレーバーでもフレグランスでも行われます。再現する対象が天然の匂いでなく、すでにつくられた香料の時はイミテーションといいますが、これもリコンストラクションの一種といえます。

クリエーションはパヒューマーが作りたい香り(例えば「南太平洋の島の風景を思い起こさせる香り」とか)をイメージし、それに合うようにベース、ブレンダー、モーディファイア、フィキサティブの順に素材と配合を決めていき(「南国をイメージさせるのにイランイランをメインに据えよう」とか)、同時にトップノート、ミドルノート、ラストノートを形作っていきます(「トップノートはトロピカルフルーツのようなグリーンな感じにして」とか)。クリエーションは理屈ではなくパヒューマーの感性で行われるものなのでこのくらいしか分からないです(えらく抽象的ですみません・・・)。昔から新しい合成香料の開発が新しい香水を作るきっかけになっているという傾向はあるようです。

リコンストラクションは、まず再現する対象を合成香料のところで書いたガスクロマトグラフィー(GC)にかけて、どんな成分をどれくらい含んでいるかを知るところからはじまります。そしてそのデータ通りに調合を行えば同じ匂いができるはずですが、実際にはそれはさまざまな面から困難です。比較的簡単な精油でも200種類以上の成分からできている上、それらの成分の中には規制により合成香料として使用ができないものや使用量に制限があるものもあるからです。また中には量としては多くても匂いをほとんど持たない成分やチャート上に現れないほど微量でも重要な成分もあります。それから飲料用(エッセンス)の香料なら水に溶けにくい成分は使用量を抑えなくてはならないなど使用対象による制限にも気を配らなくてはなりません。そこでデータから重要な成分だけを選び出し、またGCでは検出されていない成分を用いたりして、香りの質を落とさないようになるべく少ない成分数で調合するのがポイントとなります(結局、この過程はフレーバリスト、パヒューマーの感性によってなされるのでクリエーションと同じようなものです。)。

最後に処方箋について。処方箋の例は次のような本に載っていますので知りたい方はどうぞ。(ただしこれらの処方箋はあくまで参考例であって実用にはほど遠い・・・実用になる処方箋は香料に携わる会社のトップ・シークレットですから。)

「香りの百科」・・・花やフルーツ、スパイスについて香気分析の結果や処方例が載っている。

「香りの総合事典」・・・巻末にいくつかの処方例が載っていた(と思う)。

「花精油と調合香料」・・・花に関する香気分析の結果や処方例がたくさん載っている。訳書であるが文章が直訳っぽくって変。

「香料と調香の基礎知識」・・・前半に花や古典的な香水の処方例が載っている。

「フレグランス 香りのデザイン」・・・巻末に花のシェーマ(後述)が載っている。

「香料入門 香りを学びプロを目指すための養成講座」・・・詳細は見ていないが香水の処方例が載っていたはず。

「香料 香りの本」・・・業界団体の日本香料協会が発行している(年4回発行)。

また、学校の授業や文化祭などの発表等で香料のサンプルや処方例が必要な方は、香料会社が作っている業界団体である日本香料工業会(JFFMA) または日本香料協会に問い合わせてみるのが良いと思われます。

エヴァリュエーション

調香は調香師個人の感性によって行われるので、できあがった香料の香りが本当に万人に受け入れられるのか?という問題があります。そこで作られた香料は必ず評価(エヴァリュエーション)が行われます。エヴァリュエーションの方法は

ビンから直接匂いを嗅ぐ。

検香紙(脱臭処理をした濾紙を10-20cm×5-10mm程度に切ったもの。俗称:におい紙)につけて匂いを嗅ぐ。

フレーバーについては簡易基材(ただの水や牛乳、砂糖水、食塩水、水飴など製品に近い性状を持った手軽な素材)に香料を加えて匂いと味を見る。

実際に香料をつけた製品(石鹸とかビスケットとか・・・)を作ってみて匂い(フレーバーは味も)をみる。

といったところでしょうか?このようにして評価の良かったものがメーカーに提出されるわけです。おそらくその後メーカーは社内や一般の方にモニター調査をして改善点があるかどうかを調べたりしていることでしょう。

また匂い以外に、製品につけたときに匂いが変質しないかとか、製品を変色させないかとか、どの程度の高温や光にさらされても変質しないかなどといった安定性の評価も行われます(このような安定性試験での評価はエヴァリュエーションとは言いませんが、香りの評価と同様に品質管理には重要なものです)。

なお、会社によってはエヴァリュエーションを専門に行う人がいてエヴァリュエーターと呼ばれます。エヴァリュエーターは新規な香料の評価だけでなく、以前に作られた香料の中にメーカーの要望にぴったりあったものがないかを調べることも行います(これによって研究開発にかかる時間と経費を削減できるというわけ)。

目次へ戻る

調香師になるには?

さて、最近密かなブームと言われる調香師(ホントか?)。専門学校もあるという話ですし。そこで(残念ながら私は調香師ではないので)自分の知っている限りで調香師になるための修行はどんなものか、紹介しておきましょう。上の方で調香師は

普通の人の数倍の種類のにおいを識別することができ

また2種類の香料を混ぜた場合にどんな比率で混ぜるとどんな香りに変わるのかといったことを予想でき

また種々の香料の性質(アルカリ性の石鹸には使えないとか)も熟知しています

と書きました。つまりこのようになるための修行なわけですから、その内容は次のようになります。

1つ1つの天然香料および合成香料の匂いを覚え区別できるようになること

また調合時にある香料を加えたときに匂いがどう変化するか覚えること

その香料がどのような性質を持っているか、どのような規制を受けているか知ること

の3つです。これを香料会社では日常業務の中で行っていきます(研修という別メニューもありますけど)。香料会社ではメーカーにサンプルを提出する機会がしばしばあります。そこで新米調香師にはこのサンプルの調合(すでにある処方箋通りに作るので調香ではなく調合です)が任されます。この調合のときに、まず加える香料の匂いを嗅ぎます(これは間違った香料を加えないための確認でもあります)。次に処方箋通りの量を正確にビーカーに加えます。そしてビーカーの中の調合された香料の匂いを嗅ぎます。そしてすべての香料を加え終えるまでこれを繰り返します。これを毎日繰り返すことによって匂いを覚え込んでいきます。

また、香料がどのような性質を持っているか、どのような規制を受けているかは本などから学んでいきます。この時に有機化学の知識があると体系的に覚えられて有利です。また、合成香料は普通、化合物名で呼ぶのでその辺もなじみがある分だけ有利でしょう。逆に言えばこれらを(暗記力で)カバーしてしまえば文系でも調香師になれます→まず空間宝貝「香水陣」 で化合物名にアレルギーが起きないことを確認しましょう。ただ、香料会社が文系の人を調香職として採用するかどうかは分かりませんが・・・。また、他にもエヴァリュエーションで処方が微妙に違う香料を嗅ぎ比べて、その匂いの違いがどの成分に由来しているのかを学んだり、実際に本物の花や果物の匂いをかいだりするのも修行の一環と言えます。

研修という別メニューとは言ってみれば勉強会です。一番手軽(?)なのは匂い当てクイズです。誰かが天然香料や合成香料を適当に選んで、それをみんなに嗅がせて当てさせるというものです。手軽なので頻繁に行われています(2000種類以上ある香料素材の匂いを覚えるのには日常業務だけでは間に合わないというのもあります)。ちょっと手の込んだものになると2、3個の合成香料を調合したものの組成を当てるとか。これを発展させたのがシェーマ(Schema:仏語。英語ではスキームScheme)というものです。これは誰かが作成した調合香料とそれを作るのに使用した原料が提示されて、その原料から同じ調合香料を作るというものです(つまり処方箋を当てるわけです)。何回も調合を試行錯誤して匂いを近づけていくわけです。勉強会はこういった調香以外にも分析などから得られた新しい知見とか最近のマーケットの動向とかを勉強するといったものもあります。

このように数年間、修行することで調香師として必要な知識を身につけます(調香師となった後も勉強は必要です・・・新しい素材や知見は次々に出てきますので)。ただし知識だけでは平凡な香りしかつくれません。他の人と違う独自ですばらしい匂いを作るためには感性が必要です。というわけで感性を磨くことも重要です。感性をどうやって磨いたらいいかは自分で考えましょう(こればっかりはねぇ・・・)。

目次へ戻る

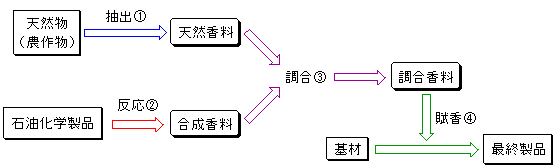

香料にかかわる会社

香料にかかわる会社の行っている業務内容とその流れを図にしてみました。1から4まで4つに業務を分けてあります。大手の香料会社のようにすべての業務を行っている会社もありますし、一部だけ行っている会社もあります。では、それぞれの業務について説明していきましょう。香料会社以外にどんな会社がこれらの業務にかかわっているのかとか、香料会社内でそれぞれの業務に化学者や調香師がどんな役割を果たしているのかも書いていきます。

なお、不明な用語はこのページの上の方にすでに解説されているものばかりだと思いますので、そちらを参照してください。

1.天然香料をつくる

天然物から精油やエキスを抽出したものが天然香料です(ここでの「抽出」は「水蒸気蒸留」や「圧搾」を含みます)。このページの上 の方で挙げた天然香料はフレグランス用に使われるものですが、このような精油の抽出は日本国内ではほとんど行われていません。なぜなら日本では精油を取る目的で花や木を栽培していないためです(ほとんどが観賞用です)。花などでは採集してからすぐに抽出しないと香気が劣化してしまうために、栽培している畑の敷地内に抽出工場がなくてはならないのです。海外の香料会社ではこのようにして精油をつくっています。

一方、フレーバー用の天然香料の抽出は国内でも行われています。たとえばミカンやリンゴの濃縮ジュースをつくる際にエッセンス・オイルを得るとか、お茶やコーヒーの抽出液をつくるとか、牛乳を発酵させたものからヨーグルト用の香料をつくるとかいったものです。農業の副業的な感じのものが多いので香料会社だけでなく、農作物の集荷を行う団体や食品加工会社なども行っています。香料会社が抽出を行う際には、当然抽出物の香りを重視します。化学者(化学工学のです)がいろいろな条件をかえて行い、調香師がそれぞれの条件での匂いの良否や安定性(濁りが出たりしないかなど)をチェックして、もっとも良い条件を決定して抽出を行います。なお、この辺の技術を応用してポリフェノールとかアントシアニンとかを抽出している会社もあるようです。

2.合成香料をつくる

一部例外もありますが、石油化学製品を化学反応させることでつくるのが合成香料です。大量に使用される合成香料をつくっているのは香料会社よりも大手の化学会社(クラレ とか信越化学 とか日本ゼオン とか花王 、海外ならBASFとかRocheとか)のほうです。香料会社ではもっと少量で使用され、複雑な構造のものの合成が盛んです。天然物を分析し、新しい香気成分を見つけて構造を決定し、安価に合成できるプロセスを開発する、有機化学者が中心となって行われる業務です。なお、この辺の技術を応用して医薬品とか液晶とか有機ELの原料とかを合成している会社もあるようです。

3.調合香料をつくる

香料会社の本業とも言うべき業務です。というより、この業務がないと普通は香料会社とは呼ばれません。小さな香料会社では天然香料や合成香料をすべて他から購入し、この業務だけを行っているところもあります。この業務の中心となるのは調香師であるのはいわずもがな。得意先の要望に応じて処方箋を作成し、香りを作ります。この時に参考データとして天然物や他社の香料を化学者が分析した結果が利用されたりします。またフレーバーでは最終商品に応じた形態(水溶性香料、油性香料、乳化香料、粉末香料)を選択します。そして乳化香料や粉末香料の試作では化学者(化学工学系)にバトンが渡されます。乳化香料をつくる時にどんな条件で乳化するかとか、粉末香料をつくる時にどんな条件で噴霧乾燥するかとかは化学者が検討を行います。そして試作したものはエヴァリュエーション、安定性試験を行い、OKがでたら得意先に提出されます。得意先に採用されれば実際に製造となります。製造された製品の品質管理は調香師と分析部門の共同作業です。調香師は匂いが今までと違っていないかという官能検査を行い、分析部門はGC分析や比重屈折率などの測定を行い品質が保たれているかを確認します。そして両方で合格した製品がメーカーに出荷されるわけです。

4.最終製品をつくる

一般の消費者に渡る最終製品をつくるのはメーカーの業務であって、香料会社が最終製品をつくるというのはほとんどありません。しかし、化粧品メーカーなどでは自社の最終製品専用に香料もつくっているということが良くあります。また、香料会社自身が製造するわけではありませんが、メーカーに対して(香料の売り込みのために)最終製品を提案して、それが採用されて一般の消費者に渡ることはあります。それから、最終製品がほとんど香料そのものである料理用のエッセンスとか、芳香剤とかは、香料会社が製造したものをメーカーがパッケージしているだけというものもあります。

目次へ戻る

香料分析について

香料の分析にはいろいろ独特な手法があります。

GC-O(ガスクロマトグラフィー-オルファクトメトリー)、GC-Sniffing

GCで分離されて出てくる各成分をTCDとかFIDとかMSとかの検出器だけでなく、人間の鼻で匂いを嗅いで検出することです。重要な香気成分の探索や原料などの異臭原因物質の調査などに使用されます。

ヘッドスペース分析

シャンプーなど容器の口から漂う匂いやコーヒーをローストしたときに漂う匂い、生花から漂う匂いといった「空気中に放出されている香気成分」を分析する方法。匂いの元を容器などに閉じ込めて空気中に放出される匂い成分を何らかの吸着剤に吸着させて、それを加熱等で脱着してガスクロマトグラフィーにかける。溶剤抽出が困難だったり、抽出中に匂いが変質してしまうようなものの分析に使用されます。

AEDA(アロマ エキストラクト ダイリューション アナリシス)

GC-Oの応用。分析対象を1倍、2倍、4倍、8倍、16倍・・・というように希釈していきそれぞれに対してGC-Oを行ないます。当然希釈するほど各成分の匂いは弱くなっていき、ある希釈倍率を過ぎると匂わなくなります。その成分の匂いが感じられる最大の希釈倍率をその成分のFD-Factor(フレーバーダイリューションファクター:もともとフレーバーの分析で始められたのでこう呼ぶが、現在では花の精油の分析とかでもFD-Factorと呼ばれてしまっているよう)と呼びます。FD-Factorが大きい成分ほど薄く希釈されても匂いが分かるわけですから、匂いへの貢献度が大きいと考えられます。極微量しか存在しないが匂いに大きく寄与する成分の探索やリコンストラクションの際に使用する成分の絞り込み(FD-Factorの小さい成分を処方から除く)に利用されます。

MDGC(マルチディメンジョナル ガスクロマトグラフィー)、GC-GC、dual GC

GCの出口にトラップを接続し、そこにある保持時間に出てくる成分だけを液体窒素などでトラップし、後にそのトラップされた物質をもう一台のGCに送り込み分離する方法。一台のGCでは分離しない物質の分離(特にある特定成分の光学活性体同士の分離)や極微量成分のMS測定(数十回分の注入のその成分の部分をトラップに集めて(クライオフォーカスと言う)それをもう一台のGCに送って精製してMSを測定する)に使用されます。

目次へ戻る

焼き肉のにおい

魚や肉は生のままでは血生臭いにおいを持っています。しかしこれらを煮たり焼いたりして火を通すと生臭いにおいは消えて食欲をそそるにおいを持つようになります。野菜やコーヒー豆についても同様に火を通すことで生のものとは違ったにおいを持つようになります。これは食品に含まれる糖分、アミノ酸、脂肪酸などが加熱されることによって化学変化し、においを持つ分子が新たに生成したためです。この新しく生成した分子はフラン、ピロール、ピラジン、チアゾールなどといった酸素や窒素、硫黄を含む環状の分子でありカラメルの様な甘い香気やしょうゆの様な香ばしい香気を持っているものが多いです。特に糖分とアミノ酸の反応がこのような香気の生成に重要であることが分かっておりメイラード反応という名前で呼ばれています(そしてその生成物群をメラノイジンといいます)。この類の香りは多数の成分が香りに寄与しているため合成香料によるリコンストラクションが難しいものです。そのため肉エキスとかコーヒー抽出物とかの天然香料がしばしば使われています。また、糖とアミノ酸から生成する香気ですから、食品に糖とアミノ酸を添加することにより加熱調理時にこの香気に近いものを発生させることができます。加工食品などに調味料として添加されているアミノ酸にはこのような効果もあるわけです。

目次へ戻る

香料の機能性

香料には香りづけ以外の他に様々な効果を持っているものがあります。

古くヨーロッパにおいて香辛料が肉の防臭・防腐に利用されていたことからも分かるように香料の中には抗菌作用を持つものが見いだされています。月桂樹やシナモン、タイムといったスパイス、ワサビやトウガラシの精油はカビや大腸菌、害虫の生育を防ぐことが分かっています。これは米びつの防虫・防カビ剤として実用化されて販売されています。それからリステリンのような口内洗浄剤では除菌成分として香料が使われています(リステリンの原材料欄を見てみましょう。露骨に合成香料の名前が抗菌成分として書いてあります。)。また日本で古くから利用されているものとして、着物などの防虫剤として利用されている樟脳が有名です。

また、メントールやそれを主成分とする薄荷油が持つひんやりした感覚を付与する効果も一種の機能性といえます。これは味をスッキリさせたり、しつこい甘味が後に残るのを抑えたりする効果があり嗜好性の改善に有効です。しかし、メントールや薄荷油はかなり強い匂いと苦味を持つために、使用した食品がみな薄荷風味で不快な苦味を持つようになってしまう欠点があります。そこで、より匂いと苦味がなく、冷感作用のより強い香料(匂いがないのに香料というのも不思議だけど、メントールや薄荷油と同じカテゴリーの食品添加物と考えると香料としか言いようがないというジレンマがあり・・・)の開発がすすめられてきました。この代表例が先に騒ぎになったN-エチル-p-メンタン-3-カルボキサミドです。この他にも各会社が独自に開発した冷感を持つ香料があり、大抵は特許が取得されています(N-エチル-p-メンタン-3-カルボキサミドはもうすでに特許が切れているので海外で最も広く使用されているようです)。どんなものがあるのかはLeffingwell &

Associatesのページ に一部は載っていたりします(ここに載っていないもので間違いなく使用されているものにはヒドロキシ酪酸メンチルとか炭酸メンチルヒドロキシプロピルとかコハク酸モノメンチルとかがあったかな)。

ちなみに逆に熱い感覚を与える香料としてはサリチル酸メチルが有名です(湿布をつけた状態で汗をかくとそこがやたらと熱く感じる体験からも分かるとおり)。また熱い感覚は味で言えば辛味に該当しますから、唐辛子や胡椒といった香辛料も熱い感覚を与えられます。冷感物質のメントールと異なり、唐辛子の辛味物質カプサイシンや胡椒の辛味物質ピペリンは無臭なので、これらを抽出したものを食品に使っても不都合があまりないということもあり、熱感を持つ香料は冷感を持つ香料ほどは研究されてはいないようです(それでもいくつか特許がでていますが)。

その他、最近では脂肪燃焼を促進する効果や美白効果を持つ香料も見出されており、これらの効果がある香料はサプリメントや化粧品などに利用されています。

目次へ戻る

アロマテラピーとアロマコロジー

化学薬品が出現する以前、東洋でも西洋でもいろいろな香草(ハーブ)が塗布薬、内服薬として医療に利用されていました。このような香草を利用した治療方法をアロマテラピーと呼んでいます。精油の抗菌作用とまた含まれる種々の薬理作用を持つ物質を利用しているわけですが、その薬理作用の元となる物質がすべて分かっているわけではありません。

一方、アロマテラピーで用いられるような香草の持つ香りは精神に作用して覚醒や鎮静、食欲の増進や減退、制吐、抗鬱といった作用を示すことが分かってきました。このように香りが生理的・心理的に影響を与えること(とそれを利用した治療方法)をアロマコロジーと呼んでいます。森林浴などはアロマコロジーを利用したものの一例と言えるでしょう。

上の定義によるとアロマテラピーとアロマコロジーは別物ですが、最近は両者を一括してアロマテラピーと呼んでしまうことが多いようです。

<おまけ>100円ショップとかでラベンダーとかローズマリーとかナルシサスとかのオイル?(たぶん合成香料によるイミテーション)が手に入りますけど、それで香りを覚えるのはやめましょう。こういう商品は嗜好性を重視して作られているので、全然本物と違うものもあります。(しかし合成香料のイミテーションでもアロマコロジーの方は効果は期待できるそうです。)

<おまけ2>精油を皮膚につけるのは結構危険です(柑橘系などは要注意:皮膚炎の原因にしばしばなります)。またその人の体質(というか好み)に合わない香りを長い間嗅いでいると気分が悪くなったりします(日本人の多くはアニスとかだめらしい)。専門家に相談してからやりましょう(注意:私は専門家ではないです)。

目次へ戻る

香料の安全性(添加物についても少々)

(長文注意) さて、香料っていうのは、まあ添加物です。なので、安全性っていうのは昔からしばしば問題になってきました。というわけで香料の安全性について考えてみましょう(完全に中立にってわけにもいかないんだが・・・。だけど添加物は危険~っていう人は無添加商品で商売してたりするしねぇ。この世に完全に中立な評価なんてないものなのだよ by黒猫。)。あと香料(添加物)の必要性についても多少論じてみましょうか。

<毒性学の基礎>

安全性を語るには、まず毒性について知らなくてはいけません。毒性については次のことが重要です。

「毒性の強さは物質の種類と用量と用法による。」

重要なのは後半の「用量による」というところです。2000年近くも前にすでに言われている(by

パラケルスス)ことなのですが、意外と浸透していなかったりします。砂糖とか食塩とか水とか酸素とか、普段安全だと思っているものについても毒性を実験的に測定することが可能です。すなわち、あらゆる物質に毒性があると考えてまず間違いありません。

ではなぜ我々は砂糖や食塩は安全だと思っているのか?それは普段の使用量(摂取量)が毒性を発揮する量よりもずっと低いからです。添加物にも同じことが言えます。使用量(摂取量)が毒性を発揮する量よりもずっと低いものは安全なわけです。普段0.01gの使用で効果を発揮する香料物質が、10gの使用で毒性があることが分かったからといって危険だというのは科学的(論理的)な態度とは言えないということです。カタカナの物質名が出るとこの態度になる人が多いのには困ったものですが・・・。(ま、化学物質は危険だという一種のマインドコントロールが働いているということなんでしょうねぇ。)

この辺のことを良く反映していると思われる事例がハンドクリームなどに含まれる「尿素」。主に保湿効果のために加えられる成分で、実際皮膚でも保湿の役割を果たしている物質の1つではありますがメインの成分ではありません。本当に皮膚で保湿の役割を果たしているメインの物質はアミノ酸とその仲間です。では何故アミノ酸を使わないのか?細菌が繁殖しやすいとか値段が張るとかいうのもありますが、カタカナの名前であるのがイメージ的に良くないというのもあるでしょう。そう「尿素」っていうのはいかにも天然的イメージ(何しろ「尿」ですから;苦笑)で人体にやさしそうなんですね。(そして、企業はこれを「体にやさしい」といって宣伝するので、さらにマインドコントロールに正のフィードバックをかけていることになるのであるよ(爆)。)

また、用法も重要です。石鹸は体を洗う分には大した毒性はありませんが、食べればそれなりの毒性を発揮します。しかし食べて毒だからといって、石鹸で体を洗うのも毒だからやめようと思う人はいないでしょう(多分)。毒性を評価する際にはどのような方法で使われた時に毒性があるのかも重要となります。

安全かどうかについて論じるには、想定される「用法」のもとでの「使用量」と「毒性を発揮する量」を比較すれば良いというのが分かりました。そこで次に「毒性を発揮する最低量」を調べることになります。そしてさらにその「毒性を発揮する最低量」から「安全に使用できる量(許容摂取量)」を設定します。敢えて「安全に使用できる量(許容量)」を別に設定するのは、何らかの事故によって大量に摂取した場合でも被害を最小限に抑えるための余裕をみるため、また「毒性を発揮する量」を調査するデータが大抵は動物実験や少人数の人間でのものであり人間と動物の種差や感受性の個人差が問題になる可能性があるためです。もし効果を発揮する「使用量」が「安全に使用できる量(許容量)」より大きい場合、安全性が期待できないわけですから使用を禁止するわけです。

さて、その使用禁止ですが、香料(だけでなく全ての物質)の規制の方法はポジティブ・リストとネガティブ・リストの二つに分類できます。ポジティブ・リストは使って良い物質を列挙する方法(=列挙されていないものは全て使用禁止)で、ネガティブ・リストは使用禁止する物質を列挙する方法です。日本の香料の法規制はフレーバーは天然香料は事実上無規制、合成香料(単離香料を含む)はポジティブ・リスト、フレグランスはネガティブ・リストを採用しています。なお香料以外の添加物では食品添加物は一般に飲食されるものを添加物として使用したもの(例えばカレー粉を着色料として使う)は無規制、その他はポジティブリストで、化粧品成分は防腐剤、タール色素、紫外線吸収剤、ホルモン剤についてはポジティブ・リストで、それ以外はネガティブ・リストで規制されています。これはアメリカやEUもだいたい同じです。ポジティブリストの方が安全性の確保のためには良いのは明白ですが、分析技術が進むにつれて天然から新しい化合物が次々に見つかるので、それらを追加するための改正が頻繁に必要になる欠点があります(敢えて追加しなくても良いのだが、天然品と合成品の整合性がとれなくなる問題がある)。

香料は体内に入るか否か、すなわちフレーバーとフレグランスで毒性の評価の仕方に差があるので2つに分けて考えます。

<フレーバー>

フレーバーの安全性の評価の項目は、単純で経口毒性についての評価です。多少国によって差がありますが、天然香料か、合成香料のネイチャーアイデンティカル(天然の食物に含まれるもの)かアーティフィシャル(天然の食物に含まれないもの)かで評価の仕方が変わります。

天然香料とネイチャーアイデンティカルにはGRAS(Generally Recognized As

Safe;一般的に安全と見なされている)という考え方があります。つまり天然の食物に含まれているのと同じ程度の濃度での使用であれば常識的に考えて安全だという考え方です。裏を返すと例えばリンゴに含まれている香料物質の安全性を疑うということはリンゴの安全性を疑う必要が生じるということです。で、リンゴは人間が数万年間食べてきたという人体実験の歴史を鑑みるとGRASであり、敢えて毒性評価をする必要がない。よってリンゴに含まれている香料物質は皆安全であるという論理です。ただし天然の食物に含まれているのより過剰の濃度での使用をする場合(それが必要になることはほとんどないですが;匂いが強くて食べられなくなるので)には次のアーティフィシャルと同じ評価が必要となります。なお、日本の法律では天然香料はGRASとして扱われており規制がかかっていません。しかしネイチャーアイデンティカル(単離香料も含みます)はアーティフィシャルと同じように合成香料として規制されています。

アーティフィシャル(他の食品添加物も同じです)は基本的に動物実験により急性毒性、慢性毒性(体内蓄積による毒性や発ガン性、生殖毒性など数項目ある)についての評価が行われて、無作用量(NOEL;1日当たり体重1kgあたり最高で何gの摂取までなら何も体に影響が出ないか)が定められます。そして普通、この無作用量の1/100がADI(体重1kgあたり一日の許容摂取量)となります(前述の余裕をみて設定するという話です)。ほとんどの香料物質はADIが食塩と同程度であり、またADIの数分の1~数十分の1程度(つまり無作用量の数百分の1~数千分の1)で充分に効果を発揮します。つまりADIの設定時にみこんだ余裕に、さらに余裕を持って無害ということです。逆にそうならない物質は香料として有用でないとされ使用が許可されません。(参考までに、食塩のADIはWHOが「一日の食塩は6g以下に」と言っているとおり100mg/kg・日程度とされています。ちなみにこのADIは大規模に人間で調査を行ったデータを元にしているので前述の「余裕」はみこまれていません。つまりNOEL=ADIです。)

ま、それでも動物実験の結果がそのまま人間に外挿できるのかという問題(つまりADIで100倍の安全域をみているわけですが、人間にネズミに対しての1000倍の毒性を持つ物質というのがあってもおかしくはないという問題;今までにそのような物質は見つかっていないですが・・・)、動物実験で利用できる検体数に限りがあるために微少な毒性があるのか?それとも偶然なのか?という評価の問題(つまり50匹のネズミに対して実験をして1匹だけガンが発生したとき、これは発ガン性があるのか、それとも偶然発生したガンなのか?という評価の問題・・・特に他のグループが同じ実験をして再現が得られなかった場合に問題となる。)、さらに検体数に限りがあるために本当に無作用量で毒性がないのかどうかという問題(つまり50匹のネズミで毒性が見られなかったとしても、1万匹のネズミで実験すれば見られるのではないかという疑いが生じる問題;市場に出ればそれこそ数千万人が利用するかも知れないわけで検体数が不十分と言われてもしかたがない・・・が、だからこそ100倍の安全域をみているわけですし。では、安全域は100倍で充分かという議論も出てきうる・・・一方で数千万人のうち数十人にアレルギーが出るからといってその物質を使うメリットを捨ててまで規制するべきなのかという議論も出てくるわけだ。)などがあります。すなわち、その気になればいくらでも安全を疑えるので、危険のあるなしに明確な結論が出るわけではありません。ので、最終的には安全と危険の境界に線を引く位置は国、メーカーもしくは消費者それぞれの判断に任せることになるというわけです。

もっとも消費者の判断というのは流行に流されがちだったりします(そして消費者の判断が流されると、おのずとメーカーの判断も流されます)。高甘味度甘味料アスパルテームは安全性を未だに疑っている人々がおりますが、世界的な低カロリー、ノンカロリー指向の中ですっかり定着してしまいましたし、最近、同様な甘味料としてアセスルファームK、スクラロースなどが市場に登場しましたがすんなり受け入れられているようです。一方で天然指向という流行もあってボディソープなどに天然由来の成分でつくったとかいうのがありますが、香料会社もオール天然原料(天然酢酸エチルとかってすごいと思わない?多分醸造酒と醸造酢から作っているんだろう。)とかいう香料を作って売ってみたりしています(原価が高いので利益率が良かったりする・・・なので消費者が流行に流されるのは一概に悪いとは言えないのであった(爆))。なお、当たり前のことですが、天然酢酸エチルも、(石油と天然ガスから作った)合成酢酸エチルも動物実験で評価をすれば同じ毒性を示します。(同じものを高い金を出して買っているわけだ;もっとも調香師にいわせると天然の方が不純物が多いので匂いが違うそうだけど。)

ついでにフレーバーに関しては、国によって使用制限が異なると貿易上、面倒くさい(アメリカの食品を日本に輸入すると日本では認可されていない香料物質が入っている可能性があるわけです。日本からの輸出でも同様。同じ名前の食品でもその国ごとの規制にあわせた香料でつくらなくてはいけないわけです。)ということで世界的な統一基準を作ろうという流れになっています。その前段階として、各国が共同で既存の香料の安全性の再検討が行われています。これらの作業に携わっているのが国際的な食品香料業界団体であるIOFIや国連のWHO、FAOの下部機関であるCODEX委員会(CAC)とその添加物関係を審議する部会であるCCFACおよびそこから委託をうけて検討を行う専門家委員会であるJECFAです。特に日本の食品衛生法での香料のポジティブリストはかなりあいまいな部分(エステル類とかいってエステルなら何でもOKっていうのもすごいことだ)があり、また最近の分析の結果がほとんど取り入れられていない状況(それでもやっていけるのは、そのあいまいな部分が新しく発見されたものも網羅してくれているから)なので、この再検討が終了後には大きく改正することになると思われます(おそらく現在のアメリカやEUと同様に数千の化合物をリスト化したものになるでしょう)。

<フレグランス>

フレグランスは経口毒性だけでなく、経皮毒性も評価されます。また環境に対する負荷というのもあります(特に洗剤など大量に使われて環境に放出される製品は)。フレグランスは口に入れるものではないので本来経口毒性の評価は不要なはずですが、昔から化粧品や洗剤の誤飲事故が絶えないために経口毒性も評価の対象としています。ただしフレーバーと違って繰り返し経口摂取するものではないので慢性の経口毒性については評価しません。口紅の香料については繰り返し口に入る可能性が高いのでフレーバーに準じて慢性毒性の評価もします。

フレグランスの毒性評価(化粧品や洗剤に使われている界面活性剤や殺菌剤についても同様です)についてはフレーバーのアーティフィシャルと同様に行われます(つまり動物実験で無作用量を調べて、そこからADIを算定する)。GRASに当たる考え方は適用されません。これはフレーバーよりも香料の濃度がかなり高いものが多いことと香水や洗剤といった製品の使用の歴史が短いことによります。また天然だから安心といった考え方は明らかに誤りで、ジャスミンやイランイラン、シナモン、シトラス類といった精油については、皮膚につけるとかなりの割合でアレルギー反応が見られますので、使用に自主規制が課されています(そもそも、植物の精油の働きの一つに害虫などにダメージを与えて忌避させるというのがあるのだから人間にダメージを与えない保証なんて全く無い)。

フレグランスの毒性の評価では、同じ物質でも最終製品の使用形態によって使用基準が変わります。すなわち、皮膚に直接接触しない製品(芳香剤や洗濯洗剤など)か、皮膚に接触するが洗い落とされる製品(石鹸やシャンプーなど)か、皮膚に残存する製品(香水、ハンドクリームなど)かで使用の制限が異なります。もちろん皮膚に接触するもの、そして残存するものの方が使用制限が厳しくなります。

皮膚に直接接触しない製品に使う場合には、急性の経口毒性および経皮毒性が特に高いもの以外はほとんど規制されていません。実際、誤飲などの事故以外で問題が起こる可能性も低いでしょう。洗濯洗剤では微生物による生分解性がないものが規制されています。また芳香剤などは蒸気圧の上限が定められている国があります。

皮膚に接触するが洗い落とされる製品では、急性の経口毒性(対誤飲事故用)、急性および慢性の経皮毒性から使用基準が作成されています。このとき評価の対象とされる急性の経皮毒性は主に二種類あって、誰もに現れる普通の毒性(刺激性)と特定の人だけにあらわれるアレルギー反応(感作性)です(界面活性剤などでは皮脂の少ない体質の人だけに肌荒れが現れたりする感作以外の例もあります・・・いわゆる敏感肌;ただ日本人には自称「敏感肌」が他の国の人に比べて異常に多いらしい)。感作性については微量の使用でも現れることがあるため問題になりやすいです。そこで、どれくらいの人に現れやすいか、どのくらいの量で現れるか、他の物質との相互作用はどうか(クエンチャーと呼ばれるアレルギー反応を抑える物質が知られています)といったことを評価して皮膚に接触する製品への使用の禁止や量の制限、クエンチャーとの併用義務といった使用基準が設定されます。また顔や頭に使用されるものについては特に眼に対する刺激性が評価の対象に加わります。慢性の経皮毒性はフレーバーと同様に体内蓄積による毒性や発ガン性、生殖毒性などについて評価されます。

皮膚に残存する製品では、洗い落とされる製品に加えて評価する急性の経皮毒性の種類がさらに増えます。光毒性と光感作性です。香料物質の中には日光(特に紫外線)が当たることによってはじめて毒性をあらわすものがあります。この毒性が誰にも現れる場合が光毒性、特定の人だけにアレルギー反応であらわれるのが光感作性です。光毒性・光感作性がある場合には皮膚に残存する製品への使用の禁止や制限、クエンチャーとの併用義務、紫外線吸収剤との併用義務などの使用基準が設定されます。

もちろん、フレグランスでも安全性の基準の作成にはフレーバーで述べたのと同じ問題点があります。ので、最終的には安全と危険の境界に線を引く位置はメーカーもしくは消費者それぞれの判断に任せることになるというわけです。つけくわえると、皮膚に接触する製品(法的には全部まとめて化粧品と呼ばれます)は原料の認可制廃止と全成分表示の義務づけというのが実施されます(香料の成分については免除ですが:香料の中身をオープンすると成分欄がそれだけで埋まってしまうとか、微量(香料全体で0.5%以下、香料の個々の成分では0.05%以下くらい)にしか含まれていないもの(しかも分かりにくいカタカナ)をそのようにづらづら並べて意味があるのか?とか配合の特許がらみの問題とか、いろいろ面倒が予想されるためだそうだ)。今までは、国が原料に規格を設定して、その規格を守っているものにはお墨付きを与えて安全性に責任を持っていたので、(感作性などが見られることがある指定成分以外は)成分を表示しなくてもよかったのです。しかし今後は、いちいち国に許可を求めなくてもよい代わりに安全性の責任は企業が持ち規格や使用基準も自主的に作成して配合することになり、それを消費者が監視、判断できるように全成分を表示するということになったわけです。

フレグランスでは古くから皮膚炎などの問題が多発したためか、国際的に統一の使用基準を作る組織が香料業界で自主的につくられています。それがIFRA (イフラと呼ぶ)です。一方、新しい香料原料の安全性を調査し、IFRAが基準を作るために必要なデータを提出する組織としてRIFM(リフムと呼ぶ)があります。そしてIFRAの基準は最低限度の基準であって国や企業によってはより厳しい規制をかけている場合もあります(ただしほとんどの国ではフレグランスに関する規制は無いに等しく、IFRAと各企業の自主規制だけといった状況です。国が規制する必要がないほどに自主規制がうまくいっているということなのかも知れませんが)。

<香料や添加物の必要性>

添加物全般についていうと、敢えて安全性の評価の定まっていない物質に手を出す企業というのはかなり減っています(これは遺伝子組み替え食品とかでも言えます・・・みんなこぞって使用していませんって言っているでしょ)。これは雪印の例を見れば分かるように、安全性で不祥事を起こした企業は致命的なダメージを受けることになるからです。また、必要のない添加物を敢えて入れているということもありません。そういうのはただの金の無駄です(食品とか洗剤とかはすぐに安売りされるので、企業としては1円でもコストを減らしたいのです。もっともそれで品質や安全性が損なわれたら逆に問題ですが)。

保存料とか香料とかは本来必要がないものだというのはまあ一面真実ですが(自宅で欲しいものを必要なだけ必要なときに作ればいいんですから)、ただ、ものを自分で(もしくは誰かを使って)作る手間というのが生じるわけで、そういう自給自足の世の中で耐えていける人が今の日本にどれくらいいるのやら・・・「保存料や香料を使わない社会を作るために、家族のうち一人は家事に専念すべきだ!」なんて主張してもほとんど受け入れられないでしょうね。特に一人暮らしの人なんか自分の時間がなくなってしまうでしょうし。誰かに作らせるという手には、ホームヘルパーを雇うとか、手作り無添加品(おかず、石鹸など)宅配承りますという会社を用意するという手もありますが、ある程度経済的に豊かな人でないと無理な方法でしょう(個別宅配で自動車を使うと排ガスがたくさん出るので添加物よりも環境によくないかもしれないという話もある・・・目の前の問題の解決に心を奪われると別のもっと大きい問題が起きるのに気づかないという一例かな)。

また加工食品とかは店に陳列されてある程度の期間放置される(コンビニなんか棚におにぎりとかを何の工夫もなくおいているでしょ)ことになるわけですから、保存性を重視せざるが得ません。そのため殺菌工程が必要になります。殺菌工程というのは加熱殺菌が普通で加熱によって独特の臭いがついてしまいます(防腐剤を使うという手もありますが、こちらも防腐剤にある独特の臭いがつきます。それに防腐剤は殺菌するというよりあくまで菌を増やさないためのものなので、もともと菌の数が多いと役に立たないです。)。これを香料で補正してやるわけです。もちろん無添加のまま売り出すことは可能ですが、いくら無添加をうたっても品質が悪ければやっぱり売れないんですね(贅沢だねぇ、現在の日本人は)。

それから天然素材の方が体にやさしい(必ずしも正しいとは言えないのは上で述べたとおり)という考えが流行していて、皆こぞって天然素材を使用している製品を使おうとしていますが、資源的にかなり無理があることが分かっています。例えば2000年はグレープフルーツの味をつけた飲料が大ヒットしましたが、そのせいでグレープフルーツ・オイルの値段が3倍以上に高騰して品薄状態が続きました。ボディーソープなどもメーカーが競って天然素材をうたって買い占めしているために椰子油などが高騰しているという話です(それでもそれらの製品の値段がむしろ下がっているのはデフレスパイラル、言い換えると逆バブル経済のため;まだ値段が下がるとみんなが思っていると値段が下がる・・・その繰り返し。しかし、本来あるべき値段よりも下がりすぎた値段は、逆バブルが崩壊したら一気に大暴騰)。日本人の欲望に応えられるほど天然素材は生産量がないのです。しかも、こういう天然素材は産地が限定されていて、すぐに増産できるものでないし、無理に増産したりすると環境破壊がおきたりします。また、需要の急増とは逆に供給の減少に伴う価格の高騰もあります。バニラでは産地のマダガスカルにサイクロンが上陸して収穫量が激減して需要を賄えなくなったということがあります。というわけで天然素材は価格や供給が不安定であるので、一つ間違うとオイルショックの時のトイレットペーパー買い占めのような事態を招く可能性があります。それを防ぐためにも合成香料などの合成素材は無くてはならないものなのです。天然素材を使った高級品と合成素材を使った普及品といった感じに市場がきれいに分化してくれるとイイ感じなんですが、別に石油やウランでなくても天然資源には限りがあることを思い知らせる事態にならない限り難しいかもしれません・・・

<香料会社を目指す人たちが知っておくとよいこと>

フレーバーにしろフレグランスにしろ新規物質(ネイチャー・アイデンティカルを除く)の合成というのは、安全性の評価を厳しく行う必要が出てきているため(そうしないと得意先の企業が受け入れてくれません)、手間と費用がかかるようになったのでかなり低調になってきています(製薬と違って製品単価が安いのでその費用を回収しきれないのです)。合成屋で香料業界に就職しようとする人は大抵は既存物質の合成経路の改良をやることになるということを認識しておきましょう(さすがにそんなにポコポコ香料として有用なGRAS物質は見つからないですから)。もっとも、この改良には「既存の合成経路よりも(経済的に)優れていて、他社の特許に抵触していないように」という極めて厳しい条件が付いていますので、ちょっとした全合成などよりはチャレンジングなテーマといえます。

調香師はもちろんすべての天然香料・合成香料の使用基準を認識している必要があります(暗記している必要はないが、後で基準に適合していることを確認するなど、基準があることを意識して処方箋を書かなくてはなりません)。

<猫的策略講座>

最後に、こう書けばどんなものでも毒物っぽく見えるという策略テクニックをご紹介(爆)。

物質名

塩化ナトリウム

なるべくカタカナ等の多いなじみの少ない名前を使うと毒性があるように見える。例:ビタミンC→アスコルビン酸ナトリウム

毒性データ

LD50 (ラット) 2.4-4.8g/kg

科学的なデータをその評価の仕方を書かずに載せる。(2.4g/kgは体重50kgの人間なら120gに相当する。コップ1杯食塩を飲み込んだら50%の確率で死んでも不思議はないでしょ。)

急性毒性

浸透圧異常、循環器系や腎臓の障害

医学的な言葉(臓器や症状)を並べておくとよい。5mgしか使わないようなものを50g使ったときに現れる毒性なども書いておくとよい。

慢性毒性

長期間の過剰摂取は胃ガンの増加をもたらすというデータがある。

確証が得られていないデータも載せておくとよい。

食塩ですら毒性があるように見えるでしょ。情報操作っていうのはこういう風にやるんだねぇ~。ちなみにこの手法、アメリカの中学生がDHMO(ジハイドロゲンモノオキサイド=二水素化一酸素;何だか分かりますよね?)という物質に適用して毒性や害についてを並べ立てて、この物質に規制の必要性があるかについて同級生にアンケートをとったところ大多数が規制の必要があると回答したとかいう話で威力が実証されております(爆笑)。

あ~、長かった。そして黒猫の邪悪な部分も再認識(爆)。毒性学の基礎のページとして独立させた方がよいかもな?

目次へ戻る

宗教とフレーバー

日本以外の国では何らかの宗教が信仰されているのが普通です。そして多くの宗教では食べ物に関する戒律があります。これらの戒律の中でフレーバーに関連するのは、ある種の動物を食べることを禁じているのと、あとは禁酒です。

ある種の動物を食べることを禁じている地域に出すフレーバーは、その動物の肉エキスが使用できません(でもスナック菓子用のバーベキューフレーバーとかの依頼が来たりするんですけど・・・肉を食うのはいけないが、肉の味を味わうのについては問題ないらしい)。他にはその動物の内臓からとった酵素(例えば豚肝臓リパーゼとか)を使って作ったフレーバーも問題になる可能性があります(この辺はグレーゾーンで、判断する人や機関によって解釈が違うこともある)。これらの代替手段は植物由来の原材料や合成香料によるリコンストラクションとなります。こういう地域では合成香料に対する抵抗はあまり無いようですので(逆に日本で食肉一切不使用、合成香料で代替なんていうダイエット食品を出しても売れないでしょう)。

そして禁酒地域に出すフレーバーは、エチルアルコールが使用できません。これによって多くの抽出物が使用できなくなります。エチルアルコールで抽出して、これからエチルアルコールを蒸発させたオレオレジンについても問題になる可能性があります(分析で完全に見えなくなるまでアルコールを蒸発させるのはかなり難しいし、分析で検出されなくても工程で使用したということが問題になる可能性がある)。抽出物については水、植物油などで抽出したもので代替するか、リコンストラクションするかということになります。またフレーバーは扱いやすい濃度にするためにエチルアルコールで希釈することが多々ありますが、こちらについてもプロピレングリコールやグリセリンで代替することになります(匂いの出方が変わってしまう可能性はありますが)。

また、ユダヤ教やイスラム教では各会社が作った食品やその原料(香料を含みます)、加工工程が戒律に適合しているかを判定し、認証を与える制度があります(まあ、宗教的HACCPとでもいいましょうか)。これはユダヤ教ではコーシャー(KOSHER)、イスラム教ではハラール(HALAL)と呼ばれています。

目次へ戻る

100%ジュースと香料

インターネット上を彷徨い歩いてると100%ジュースの香料に関する疑問が時たま出てるんですが、まっとうな答えをあまり見たことがないのでちゃんと法律に則った答えをしてみようかと。

まず、どのような品質なら100%ジュースと謳えるかというのが日本農林規格(JAS)と公正競争規約というので定められています。日本農林規格の定めによれば100%果汁にはストレートと濃縮還元の2種類あります。ストレート果汁は果実を搾った果汁そのままのもので、濃縮還元果汁はこのストレート果汁から一旦水分を蒸発させて除いて濃縮して保管し、のちに製品にする時に水分を加えてもとの濃度に戻したものです。なぜわざわざ水分を除くかというと一つは保存性が良くなることがあげられます。果実には大抵酵母などが付いており放っておくとストレート果汁はこの酵母などの働きで発酵してしまいます(で、ワインとかができるわけですが)。しかし、水分が少ない状態だと酵母などが活動できないためわざわざ冷蔵などしなくても保管が可能になるわけです。また、水分の大部分を除くことで果汁の体積を大幅に減少させることができます。これにより輸送コストを大幅に下げることができるわけです。しかし、濃縮還元は大きなデメリットを伴います。水分を除去する際に、大部分の香気成分も除去されてしまうのです(色素や糖分や酸は蒸発しにくいので残る)。そのため、濃縮果汁をそのまま水で還元しただけでは果汁の色をした甘酸っぱい味の液体になってしまい商品価値がありません。そこで香料により香気成分を添加しなおすことが不可欠となってしまいます。

公正競争規約では100%ストレートジュースと100%濃縮還元ジュースに使用してよい添加物を定めています。100%ストレートジュースには大部分の果汁で添加物の使用が認められていません。しかし、リンゴやモモのように空気に触れるとすぐに酸化されて変色してしまうような一部の果汁では酸化防止剤(普通ビタミンCが使われる)の添加が認められているものがあります。一方、100%濃縮還元ジュースでは糖と天然香料(と一部には酸化防止剤)の添加が認められています。糖の添加は果汁の甘味が季節や産地によって変動するのを調整するのに行われます(ただし「加糖」の表示が必要になります)。ストレートジュースでもそういう変動は当然起こりうるわけですが、こちらには糖の添加を認めていないことから2種のジュースのコンセプトの違いが伺えます(ストレートはそういう季節変動も含めて味わうもので、濃縮還元は恒に一定の品質を保つものというコンセプトね)。

濃縮還元ジュースに添加できる香料は天然香料に限定されています。この天然香料というのはどういうものかと言いますと大抵の場合、上 の方で述べているエッセンス・オイルとジュース・アロマで濃縮還元果汁を作る際に蒸発してしまった香気成分を集めたものです(なのでこの場合香料が入っているから果汁100%でないというのは間違い)。ただし柑橘類だけは果皮から精油が圧搾で得られるのでこちらも使用されます(こっちは果汁99.9%、果皮0.1%くらいになってしまいますが)。このように香料を添加する製品に使用されている果汁と同じ果実を起源とする天然香料はFTNF(From

The Named Fruit)な香料と呼ばれます。また、FTNFな香料に他の果実やハーブから得られる精油をアクセント付けのために調合している天然香料も使用可能です。このような天然香料はWONF(With

Other Natural Flavoring)な香料と呼ばれます。なお、JAS法で「天然」を冠する表示は禁止されていますので、使用しているのが天然香料であっても表示は単に「香料」としか表示できません。

目次へ戻る

香料会社のホームページへのリンク

業界の中でも大手の会社がホームページを公開しています。ついでに各社が出している書籍もご紹介。興味のあるかたはどうぞ。

高砂香料工業株式会社 長谷川香料株式会社 小川香料株式会社 曽田香料株式会社 長岡香料株式会社 塩野香料株式会社 高田香料株式会社 稲畑香料株式会社 富士フレーバー株式会社 三栄源FFI株式会社

それから花王 、資生堂 、ポーラ化粧品 などは自分のところで香料を製造しているようです(たぶんフレグランスのみでしょう)。

海外の大手香料会社も紹介。()内は本社所在国。

目次へ戻る