道行く人は顔の前に雲のような白濁のひとかたまりを規則的に浮かべながら首をすぼめて歩いていた。夕べのダフさんの話では、日本列島は今日から寒波にすっぽりと包まれるそうで、それを耳にした僕がいつもの調子で、寒波ってなんですか、などと尋ねるものだからこれまたいつものようにダフさんの講釈が始まったのだった。

「エフタティートシに少し教えとかなきゃいかんな~」両手を揉むように調子をとって見せながら水割りを少し口に含むとダフさんは話し始めた。

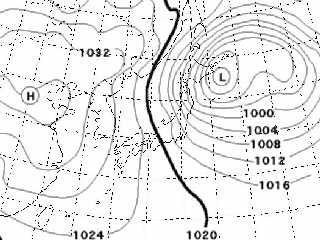

「寒波っていうのは読んで字のごとく寒い波のことなんだが、その元はシベリア寒気団にあるといえるだろう。シベリア寒気団というのはシベリア上空の大気が放射冷却によってマイナス40℃ほどにも冷えたもので、気体の状態方程式を思い出せば分かるように、温度が下がると大気の密度は大きくなる。するとその大気は沈降するのでまわりの大気がそこへ流れ込むことになり、大気圧が上昇する。そうしてできるシベリア上空由来の大気の塊がシベリア寒気団なわけ。つまりシベリア寒気団は高気圧なんだ」

ダフさんはカウンターの上に両手で作ったシベリア寒気団を捧げ持つようなしながらそれを少し下げて見せ、それからそこにそのまわりの空気を集めるような仕草で両手を前後左右に動かしてから僕をチラと見た。

僕はダフさんの声を聞くともなく空になったグラスを右手に持ってグラグラと揺らしていたが、その視線でシンデレラが目覚めるように我に返るとマスターに別の飲み物をオーダーした。

すると静止ボタンを押されたビデオの中の登場人物のようにじっとしていたダフさんが再び動き始めた。

「このシベリア寒気団はヒマラヤ山脈と偏西風に阻まれ南下することはあまりないのだけど、何かの拍子に日本列島の近くまで降りてくることがある。そのときロシアのカムチャッカ半島と北海道とを結ぶ千島列島上空あたりに低気圧でもあろうものならそれで西高東低の冬型気圧配置のできあがりだ。

この気圧の傾斜めがけて大陸から冷たく乾いた風が猛烈に吹いてくる。この大気の流れが寒波なんだ」

ダフさんはそう言い終えると目の前の水割りの残りをやけに大袈裟な音を立てて飲み干してから僕の方を見た。

「エフタティートシ、ずいぶん美味しそうだけど、それ何なの?」

「カンパリ・ソーダです」

「そうだと思った!マスター、僕にも同じものください!」

「じゃ、乾杯といきますか!」

なんてことがあったのだった。

いつのまにかスールの店先に到着した。

僕は街行く人と同じように白い雲を吐き出しながら鈍く発光している曇天を見上げ、昨夜習ったばかりの寒波を見つけてやろうとキョロキョロしたが太陽がどこにあるのかすら分からなかった。ただひたすら寒かった。あきらめて自動ドアを開けた。

何があろうとお店に駆けつけることが勝ち運を持続させるコツとして流布していることは知っていたが、その点でみんな実に律儀だった。この寒いのに、ツッチャンをはじめ、タカカワくん、ジャンボ、カントウさん、シマさんに、三バカ姉兄弟の上の二人、カズさん、黒ネエさん、昼前にはダフさんとシロエさんもやって来て、いつもの面々がいつものようにパチっていた。

しかしその中にオオミネくんがいないことは誰の目にも隠しようがなかった。

アケドに輝くもう一つの太陽エミイがどこにいるのか誰も知らなかった。

台を探すでもなくシマからシマへぶらぶら歩いていると、このところよく見るノギシさんが今日も来ていた。あいさつすると、体全体を左に傾けた格好のまま上半身を軽く上下に揺すって一瞬こちらを振り向いた。

「ダフさんたち、向こうで打ってますよ」

「ああ、そう」

「回りますか?」

「はは」

ノギシさんはパチプロではなかった。それどころかパチンコには関心がないようだった。ひとつの台をひとしきり打って飽きてしまうとその近くの台に移動して同じように体全体を少し左に傾けて打つ。それを何回か繰り返すといつのまにかいなくなり、帰ったのかと思うとまたいつのまにかどこかで先ほどと同じように打っているのだった。それでもデジタル機ではなく権利台を打つことが多かったから、小さなこだわりはもっていたのかもしれない。

そのまま通り過ぎようと思っていたが、ノギシさんがハンドルを左手に持ち替え、台に顔を向けたまま空いた右手で隣のイスをトントンと叩いた。それは珍しいことだった。僕はそれに促されるように隣の席に座った。

「大地真生知ってるか?」

「女優のですか?」

「ああ。あの女が言ってたんだけど、「哀れみ」のアタマに「お」をつけて言えるか?」

「「哀れみ」に「お」ですか?」

ノギシさんは渋い感じで笑いながらそう言うと斜めになった体を揺すっていた。

「おわわ・・・。おわわれ・・・。おあわわわ・・・」

僕がなかなか言えないでいると、ノギシさんは目尻に深いシワを作って愉快そうに笑った。

ノギシさんはスールに来るようになって僕よりも先にダフさんと親しくなっていた。歳はダフさんと同年配かやや上ぐらいだったろう。なにやらのブローカーをしているということだったが、そのブローカーという言葉からは一切の具体性が感じられなかった。こんな場末のパチンコ屋でパチンコを打つような人物には見えなかった。長年したたかに鼻を利かし続けてきた男のオーラを強烈に発していた。

少し前、ダフさんの車に乗って、僕とキンちゃん、それにノギシさんでオーイ競馬場までのこのこと出かけたことがあった。その車中でノギシさんが披露してくれた馬券話はまるでおとぎの国の出来事のようだった。

「で、1-3を一本でくれと。でも金額が金額だから、それがロールでくるんだな。1-3の特券が、こう、ロールで、そうだなあ、3本と少しだったか。それが1時間以上かかる。印字するだけでそれだけ時間がかかる・・・競馬はもう情報戦だから、それでカチカチなんだよ。ま、それでなきゃ手なんか出せないし、だからあれは素人がやるようなもんじゃないよ。当時はね・・・で、もちろん当たるわけで、レースの前から換金窓口に並んどくんだよ。黒いビニール袋を用意してね。僕らはバッグなんか持ってかないよ。こっちは男二人だから。それで確定が出ると部屋に入れてもらって、あのときはチャイコのカルテット1番の第2楽章がかかってたなあ。いいんだよ。それでキッチリと数えられた札束をポンッポンッ、ビニール袋に入れて、それを肩から担いで帰るわけ。もうレンガだよ。レンガ・・・で、わざとさ、電車で帰るのよ。それがビニール袋だから透けてさ、札束が見えるわけ。それとなくね。競馬場前だからさ、駅。そりゃすごいよ。これがまたいい気分なんだ・・・」

内心嘘だろうと思っててもそれがノギシさんの口から出てくると実に説得力があった。

「で、××さん(ダフさんの本名)誘ってるんだけど、マグロ船。いい投資だと思うよ。一隻が億の世界だから何人かで出し合って持つんだけどさ。今串木野にいい船があるんだよ。××さんが入ってくれるとちょうどうまくいくんだけどね・・・」

「いや、僕も50になる前にもう一仕事したいと思ってるんだよ」

後部座席の僕とカネちゃんをバックミラー越しにみやりながら、運転席のダフさんは満更でもなさそうにそう言った。もっともそのときダフさんは片目を瞑っていたけど。

そんなことを思い出しながら店のドア越しに外を見ると、いつのまにか雪が舞っていた。

おあわら・・・、おわれめ・・・、おあられめ・・・

スールに打つべき台はなかったけれど、寒波の中をひとりで歩く決心もつかなかった。大地真生の言葉遊びにすら翻弄される自分を、僕は深く哀れんだ。

雪が本格的に降り始めた。

2005.2.3