ダフさんと口をきくようになったのは、平和のブラボーセンチュリーを打っていた頃だったと思う。

ブラボーセンチュリーのデジタル部分ははドット表示で、平和のイニシャルでもあるhの字体が数字に混じって大当たり図柄に使われていた。そしてそのhの図柄が妙に崩れたような形をしていたことを今でもよくおぼえている。

ダフさんは毎日のように、スールが開店して30分ぐらいするとやって来た。

入り口の正面がブラボーセンチュリーのシマだったからかもしれないが、やって来ると、僕と同じく、たいがいブラボーセンチュリーを打っていた。

ブラボーセンチュリーは連チャン性はないものの、出玉が多い機種だった。台によっては一回の大当たりで3800発ほども出ることがあった。スールのルールはラッキーナンバー制だったので、いやでも大当たり出玉を知ることが出来たのだ。

ダフさんはいつもピンと背筋を伸ばし、左手を右手の脇に挟む姿勢で打っていた。知り合って数年後に、「50になる前にもう一仕事したいんだ」とダフさんが言うのを聞いたことがあるから、この頃はまだ40半ばぐらいだったと思う。

ダフさんはコーヒーが好きで、スールでも紙コップでよく飲んでいた。

口を利くようになった直接のきっかけも、僕がダフさんにコーヒーを奢ったことだった。

それから僕たちはすぐにうち解けて話すようになり、夜になればシマさんやダイさんたちと一緒にあちこち飲みに行ったりするようになった。ダフさんは忙しい体だっただろうが、どういうわけかよく付き合ってくれた。逆にダフさん行きつけの日本料理屋や居酒屋にキンちゃんと僕をよく連れて行ってくれた。

ブラボーセンチュリーはやがて取り外され、もう打てなくなったが、僕とダフさんの仲の良さはいつまでも続いた。

ダフさんはゴルフもやるしパチンコもやるが、それと同じぐらいに競馬もやっていた。

毎週必ず何レースかの馬券を購入していながら、数年間を通算してほぼ収支が釣り合っていると言うので、少し驚いた覚えがある。もっともその方法論はカズさんと同じく、ほぼ正攻法であろう、試行錯誤的直感馬券論とでも言うべきものであって、僕の参考にはならなかった。

でもダフさんと馬のことを話したり、馬券を買いにいって出会ったりすることはとても楽しいことだった。

ある年の新緑の頃、明日は東京優駿が行われるというので、僕らとダフさんはまたぞろどこぞで飲もうということになった。

メンバーはいつもの、僕、キンちゃん、ダフさん、それにダフさんの奥さんであるシロエさんだった。

シロエさんは少女のような人だった。

可憐で繊細で、それに、なにより美しかった。シロエさんの声は鈴の音がした。その声を聞くと、僕はコロコロとどこまでも転がって行きたくなった。ダフさんはシロエさんをとても大切にしていた。それは僕らにもよくわかるほどだった。キンちゃんもシロエさんを気に入っていた。もちろん僕も。

みんな競馬をやるので、今宵は明日の競馬の祭典の前祝いといった趣だった。場所はそれにふさわしく、いつもにぎやかなエーゲ海風居酒屋レスボスと決まった。

「シロエさんは本当に綺麗だなあ。若いときは賀来千香子みたいだったんじゃないですか?」僕は正直な気持ちでそう言ったのだが、シロエさんは喜ぶというよりむしろ心外だとでも言いたげに少し眉を上げた。

「それじゃ僕は宅麻伸ってこと?」シロエさんのご機嫌を取るようにダフさんが笑いながら言った。

「柳葉敏郎よりはいいですよね」キンちゃんが応えた。

「で、明日は何を買うんですか?ブルボンです?」シロエさんが口を開く前に僕はダフさんに言った。

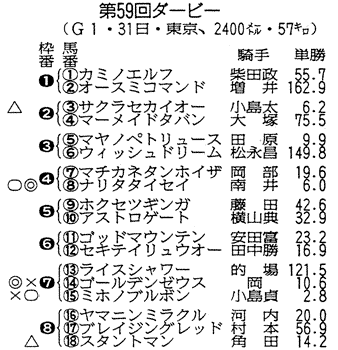

<読売新聞1992年5月31日付け朝刊>

おそらく1番人気に押されるであろうミホノブルボンは皐月賞を勝っており、ここまで無敗。戸山調教師による坂路を使ってのスパルタ調教で名を馳せた馬だ。しかし僕は1番人気など買う気はさらさら無かった。

「ブルボンは距離が疑問だね。これまで通りの逃げ一手で、2400m果たして保つのかどうか・・・」目を細めるようにして専門誌をみながらダフさんが朗読するように言った。

「今回のダービー、馬番連勝が買える最初のダービーじゃないですか?これはゾロ目できますよ」少し声を落とし気味に僕は言った。

「それで、何?」顔を上げてダフさんが僕に言う。

「僕はセキテイリュウオーからいきます。これ以外は買いようがないですね」このとき、きらりと僕の目が光っていたかもしれない。

「じゃあ、6-6ですか?それとも馬番の11-12です?」落ち着いた声でキンちゃんが応えた。

「どっちがつくのかなあ」そこが悩ましいとばかりにアゴをさすりながら僕は言った。

「おっ!この馬なんだ?顔面シャワーみたいな名前だな」再び専門誌をにらんでいたダフさんが唇をとがらせ、大きな声で言った。

それは皐月賞とNHK杯をともに8着と歩いてここに参戦してきた単勝万馬券のライスシャワーのことだった。ダフさんがそんな冗談を言うのでみんな大笑いした。

「でも、ガンメンシャワーって何なの?」シロエさんが笑いながら言った。

すると、あたりにポッと赤い花が咲きほころびた。

「顔シャのことだよ」ダフさんが少し声をひそめるようにして言った。

「ガンシャって何よ?」鼻にかかった声でシロエさんがきいた。

僕らはことの成り行きにピンクな期待感を抱いておもしろがった。

「シロエさん、いつもしてもらってるんじゃないんですか?」

「だから何をよ?」ますます鼻にかかりながらシロエさんが言った。

「おまえ、いつもシャワー浴びるだろ?そのシャワーをだな、こう、顔にあててみるんだ」振りを交えながらダフさんが言った。もはやダフさんも開き直っていた。

「それで?」首を少しかしげてシロエさんが言った。

「そうすると、ほら、お湯が顔に当たって気持ちいいだろ?それが顔面シャワーだよ」可笑しさで顔を朱に染めながらそう言うと、ダフさんはテーブルを叩いた。

「あら、それならわたし、毎日してるわ。今日もここに来る前に“顔面シャワー”してきたばかりよ。とっても気持ちよかったわ」長い髪をさっと振り払って快活な声でそう言うと、シロエさんはニコッと笑った。

すると隣のテーブル席や、カウンターで飲んでいた他のお客さんまでがいっせいに笑い声を上げた。

僕らも笑うしかなかった。マスターまでがニコニコしながらカウンターの奥からシロエさんに視線を向けた。

シロエさん一人がきょとんとした顔をして大笑いしているダフさんや僕らを見回していた。

翌日、日の暮れかかる頃。

落とした肩を引きずりながら駅前を歩いていると、前からダフさんが一人で歩いてやってきた。ダフさんも明らかに何かを失ったような風情をしていた。しかし、ダフさんの場合、そんな様子は難解な思考に没頭している哲学者のように見えた。

「ダフさん」僕はそっと声をかけた。

「おお、エフタティートシ」ダフさんはいつも僕をフルネームで呼んだ。

「どうも参りましたね」痒くもないのに頭をかきむしりながら僕は言った。

「・・・」ダフさんはまだ難解な思考を続けていた。

「昨日の夜、僕らが一番口にしていたのはライスシャワーの名前でしたね。まさかそれが来るなんて・・・。しかも僕が思ってたとおり、ゾロ目でした。なのに、まったくやられました」

その日施行された東京優駿は、ミホノブルボン-ライスシャワーで決着した。同枠に4番人気のゴールデンゼウスがいたので枠連はそれほどつかなかったが、馬番連勝は大万馬券だった。これほど馬番連勝の威力を万人に知らしめたレースもないだろう。ブルボンを3頭枠に入れた理由はこれだったのか・・・。JRAのお手並みはいつも奇想天外で見事なのだ。

しかし、ダフさんも意外な返事をした。

「顔面シャワーの夜・・・」

ダフさんはぽつりとそうつぶやき、僕の肩を軽く叩くと、ヒラヒラと手を振りながら歩いていった。

それが前日の宴のことを指すのか、それともそれ以後のことを指すのか判断できなかったが、深い感慨を背中にまで漂わせて歩いてゆくダフさんを僕はいつまでも見つめていた。

2003.12.31