10 発散・収束と上昇流・下降流

風は空気の流れで、通常はほぼ水平に吹いています。垂直方向の空気の流れ、すなわち上昇流、下降流の大きさは水平方向の風速に比べて非常に小さいものです。水平方向の風速が10m/sくらいで有るのに対して、鉛直方向の流れは、普通の低気圧などの周辺では、数Cm/sから大きくても数十cm/s程度です。

上昇、下降流は、天気変化に大きく係わっていて大変重要な気象因子ですが、その値が小さいために、直接観測する事は大変難しく、特別な場合以外は行われていません。

しかし、上昇流や下降流を水平の風速の吹き方から推定する事が出来ます。例えば、地面付近で風が周辺から集まってきていると、この空気は上昇するしかありませんので、そこでは、上昇気流が有るはずです。あるいは、地面付近で風が発散している場合は、どこかから空気が送られてきて来ているはずで、上から来ていると考えるしかありません。すなわち下降気流が推定されます。

上層では、対流圏界面から上は成層圏で大気の成層状態が大変安定しており、上下の運動が非常に小さいと考えられるので、対流圏の上部で気流が集まって来るところでは、下降気流が推定され、発散しているところでは、上昇気流の存在が考えられます。

発散量や収束量の計算を行うことが重要であることが分かりましたので、その計算方法について以下に述べます。

<発散について>

私が気象の仕事を始めたのは昭和43年からですが、昭和50年頃までは、一般に天気予報は、天気図解析が重要でした。アジア地域の観測所で観測されたデータをそれぞれの観測所の地点に記入し、等圧面高度と風を見て等高線を描き、気温の値を見て等温線を引いていました。描かれた天気図を見て、いわゆるアナログ的なデータ解析です。そのような方法では、発散量を求めることは殆ど不可能でした。

ベラミの発散計算法というのがありまして、3カ所の観測所の風からその中の3角形の発散を計算することは出来ますが、観測所と観測所が広くあいており、気象擾乱の解析のための発散計算には向いていませんでした。

昭和48年に数値予報がプリミティブモデルを採用した頃から、数値予報が現場でも次第に無視できなくなって来たように記憶しています。それ以前にも数値予報の結果は予報現場にも来ていましたが、予報の手法のメインとなるものは、傾圧理論に基づく発達予想が主になっていました。すなわち、2、3日前からの移動の外挿と、発達傾向の変化を前面の暖気流入、後面の寒気流入等から予想するものでした。

今、数値予報が発達してどんな名予報官よりも上手な予想図を描いてくれるようになって、予報の精度がずいぶんと上がったと思いますが、天気図の解析を行う点では、作業量が少なくなって淋しい様な気もします。

横道が長くなりましたが、数値予報の時代になりますと、客観解析が行われて、天気図上に東西南北に等間隔に区切られた格子点に気象データが与えられます。その解析データを初期値として超大型コンピューターによって数日先までの気象データが予想され、格子点における各種の気象データが初期値を含めて数日先まで与えられます。

図10.3の右図A~Iは天気解析が行われる領域の沢山の格子(左図)から、ある等圧面内の縦横3つずつの格子を切り取って示したものです。この図で陰影を付けた四辺形ACGIの中から一定の時間に出ていく風の量(空気の量)から入ってくる風の量を引いたものが、「この四辺形における発散量」=「沸き出し量」になります。

この四辺形を大きく取れば必然的にその量は大きくなり、小さく取れば、その値は小 さくなりますので、考える格子の間隔に関係なく、沸き出しの量を見積もる為に、出入りの量 をこの格子の面積で割ることにします。縦(南北)方向の2格子分の距離をdy、横(東西) 方向の2格子分の距離をdxとしますと、

辺ACIGから出ていく量= 辺AC上の南風成分の平均風×dx +辺CI上の西風成分の平均風×dy +辺GI上の東風成分の平均風×dx +辺AG上の北風成分の平均風×dyとなります。これを四辺形ACIGの面積で割ったものがこの四辺形における「発散量」になります。

各辺上風の出入り計算は、辺上の風を細かく求めて辺に直角に吹く風を積分する必要があります が、これ以上は詳細な風分布は得られませんので、大胆に各辺の真ん中の点の風で、この辺の風 の平均風と仮定して計算することにします。 この仮定の下に発散計算を行うと、

発散量=( B点の南風成分V×dx

+F点の西風成分U×dy

-H点の南風成分V×dx

-D点の西風成分U×dy )/四辺形ACIGの面積

=( (F点の西風成分U-D点の西風成分U)×dy

+(B点の南風成分V-H点の南風成分V)×dx )

/dx×dy

=(F点の西風成分U-D点の西風成分U)/dx

+(B点の南風成分V-H点の南風成分V)/dy

/dx×dy

となります。

この式は、「四辺形の(上の辺を通って出ていく風の量から下の辺を通って入ってくる風の量 を引き、上の辺と下の辺の距離で割った値)と、(右の辺を通って出ていく量から左の辺を通 って入ってくる量を引き、左右の辺の距離で割った値)を合わせた値」が発散量であることを 示したものです。

数式に慣れてくると、発散量Dは東西成分Uの東西微分と南北成分Vの南北微分を合わせたも

ので、簡単に

D=dU/dx+dV/dy ・・・・・・・・・・・・・(1)

と書くことが出来ます。

以上の式は、平面における直角座標系で書きましたが、地球表面上の緯度、経度を用いた座標の

場合は、発散計算は、

・・・・・・・・・・(2)と少し複雑になります。ただし、ここで、rは地球の半径、φは緯度、λは経度、uは西風成分、 vは南風成分を示しています。

このホームページでは、上式(2)による発散量の計算によって総ての発散計算を行うことにします。

(1)及び(2)は、発散量、すなわち考えている領域の単位面積から出て行く流れの量を求めました。この値がマイナスの時、周囲から入ってくる量になります。発散量がマイナスの時その絶対値を取って(負号を取って)収束量と言うことにします。

また、「単位面積から出ていく量」というのが分かりにくいと思う人は、次の様にも考えることが出来ます。考えている格子の4隅の空気塊が風で単位時間に進んだ時、その4点の作る四辺形の面積が元の格子の面積よりどれだけ広がっているかを元の格子の面積で割った値と言うことも出来ます。

<発散・収束と雲分布の実際>

これまでの話で、上層の発散域は上昇気流の場所、すなわち雲が発達している場所に対応し、上層の収束域は下降流の場所すなわち雲が無い場所に対応しているはずです。

下図は、2006年1月14日12Zの300hPa(ほぼ10000m高度)の発散分布と雲の分布の比較図です。発散量の等値線を赤い線で、収束量(発散のマイナス)の等値線を青い線で示しています。赤い線が多く引かれている場所は、大きな発散が有る場所を示しています。雲は白く見える所が発達した雲を示します。赤い線の多く引かれた場所に発達した雲が対応しているように見えます。

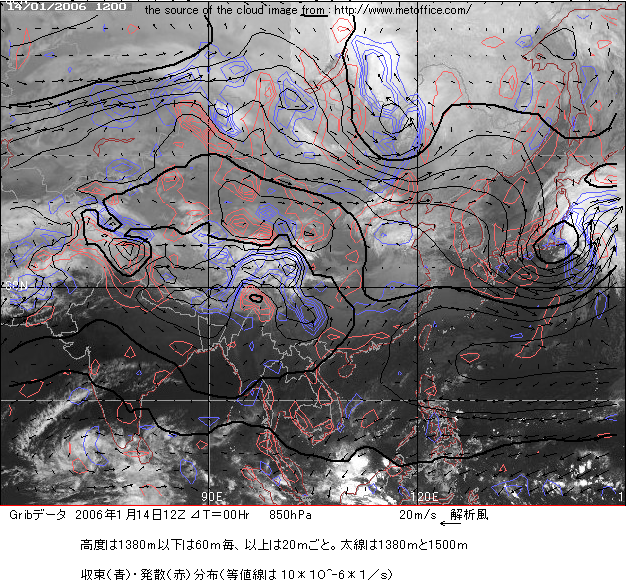

また、下層では発散域は下降気流の場所、すなわち雲が無い場所に対応して、収束域は雲が発達している場所に対応しているはずです。下図は、上と同じ2006年1月14日12Zの850hPa(約1500m高度)の発散分布と雲分布の比較図です。発散量の等値線は上と同じです。

青い線が多く引かれている場所は、大きな収束が有る場所を示し、雲の発達した場所に対応しているように見えます。

雲分布のイメージはインターネットでhttp://www.metoffice.com/weather/satellite/からダウンロードさせてもらったものです。

風のデータは、気象庁がWMO(世界気象機関)の仕様に沿っ て発表しているデータ(以後gribデータと言います)を用いています。

上層や下層での発散・収束が天気変化に重要な役割を果たしていることは、上の2枚の図でお分かり頂けたと思います。さて、その発散や収束は、風の非地衡風的な性質を知らないと本当の事が分かりません。以降は、「非地衡風による気象学」に進んでください。