おたっきーなNMRのページ

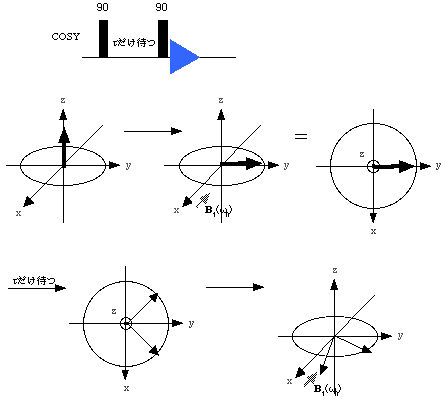

COSYのパルス系列を見て考えた疑問がこれ。ベクトルモデルでいくら考えても分からない…。COSYのパルスシーケンスからベクトルモデルを考えると下のようになり、結論としては歪んだJ分解スペクトルのようなものしか得られないことになってしまいます。

で、雑誌会で最新のNMRを紹介しようとしてふと実験化学講座を読んでいたらどのようにしてCOSYのスペクトルが得られてくるのか、この疑問の答えがのっていたわけです。結局のところベクトルモデルには限界があってCOSYのようなものでは適用できないということでした。で、これからそれをひっくるめていろんなNMRのブラックボックスな部分を解説してしまおうという恐ろしいページです。さあ、どのように暴走していくのでしょうか?(笑)というわけでマニアックなNMRのページです。でも役には立たないと思います(爆)。まあ、ちょっと読んでみて耐えられなさそうなら諦めてください…。

参考文献は主に次の3つ

量子化学の講義で出てくる通り、Heitler-Londonの方法で水素分子の波動関数を考えるとき、2つの波動関数が得られます。1つは結合性軌道に対応するχA(1)χB(2)+χA(2)χB(1)というもので、もう1つは反結合性軌道に対応するχA(1)χB(2)-χA(2)χB(1)というやつです。ところが電子にはスピンというのがあってPauliの排他原理というのが効いてきます。(1)と(2)をすべて入れ替えたとき波動関数の符号が反対にならなければならないというやつです。スピンを含めた波動関数を考えると、Pauliの排他原理を満たすものとして

という4つが得られてきます。さて、ここでα(1)やβ(2)といったものが電子のスピンを表す波動関数です。原子核にもこのようなスピンが存在しています。これからやろうとしていることは、このスピンの波動関数が磁場やパルスによってどのように変化するのかを調べることです。これが分かればNMRがどのようにして観測されるのかが理解できるというわけです。

まず最初にブラケット表記なるものについて説明します。例えば一次元の井戸型ポテンシャルの中の粒子について考えると井戸の幅がx軸方向に広がっている場合、波動関数はxの関数ψ(x)になります。一方、y軸方向に広がっていればyの関数ψ(y)に、z軸方向に広がっていればzの関数ψ(z)になります。このように同じ井戸型ポテンシャルを考えても座標軸の採り方で波動関数の表記は変わってしまいます。本質が変わりないのに表記がいくつもあるのは議論の上で不便なので、座標に関係無い抽象的な表記をします。これが状態ケット|ψ>というものです。(ただし、NMRにおいては主磁場の方向をz軸にとるという暗黙の了解があるので状態ケットと波動関数の表現はほとんど一対一に対応しますから状態ケット≒波動関数と考えても差し支えないような気も…)

スピン1/2の核について、αスピン、βスピンを表すケットをそれぞれ|+>、|->と表記します。スピンは角運動量ですから、スピン角運動量のx成分、y成分、z成分の演算子をそれぞれIx、Iy、Izとすれば、Iz、スピン角運動量の大きさの演算子I2= Ix2+Iy2+Iz2、昇降演算子I+=Ix+iIy、I-=Ix-iIy、恒等演算子Eに対して

が成立します。(水素原子の波動関数ψにおいてI2ψ = l(l+1)ψ、Izψ = mlψが成立することを思い出しましょう。ただし lは角運動量量子数:s軌道で0、p軌道で1、d軌道で2…、 mlは磁気量子数で-lから+lまでの整数。)昇降演算子は|+>に作用して|->に変えたり、その逆を行ったりする演算子でNMRのパルスによるスピンの挙動を表しています。

エネルギーの演算子はSchrödingerの方程式でお馴染みのハミルトニアンHで、z軸方向へかけられた静磁場B0中におけるハミルトニアンはH = -γB0(h/2π)Iz = -(h/2π)ω0Izとなります。ω0 = γB0はLarmor(角)周波数です。H|+> = -1/2(h/2π)ω0|+>、H|-> = 1/2(h/2π)ω0|->であり、|+>が-1/2(h/2π)ω0、|->が1/2(h/2π)ω0というエネルギー準位に対応することが分かります。なお、NMRについてはエネルギーを角周波数単位[rad/s]で表すことが多く、この場合には(h/2π)を省略することができます(以下このページでもそのように扱います)。

またケット|+>、|->に対してそれぞれブラ<+|、<-|を定義します。これは波動関数ψにおいては、その複素共役ψ*にあたるものです。そして∫ψψ*dτと同じ性質を持つものとして内積<A|B>を<+|+> = 1、<-|-> = 1、<+|-> = <-|+> = 0となるように定義します(実際には必ずしも∫ψψ*dτ = 1にならないのと同様に、<+|+> = 1になるとは限りません。ただし<+|+> = 1となるように|+>に係数cを掛けて新しい|+>とすることが許されています。これをψの場合と同じように規格化といいます。)

ここでI+を|+><-|とおきます(このような|A><B|のような形式を外積といいます)。するとI+|+> = |+><-|+> = |+>0 = 0、I+|-> = |+><-|-> = |+>1 = |+>となり、ちょうど上で挙げた演算子の挙動と一致します。同じようにして他の演算子も

と外積によって表すことができます。

なお、上で出てきた数式はベクトルと行列を使って表記することもできます。この場合は次のようになります。外積の形式で表した演算子の|+><+|の係数が(1,1)成分、|+><-|の係数が(2,1)成分、|-><+|の係数が(1,2)成分、|-><-|の係数が(2,2)成分になっていることが分かります。

|

|+> |

|-> |

<+| |

<-| |

Ix |

Iy |

Iz |

I2 |

I+ |

I- |

E |

|||||||||

|

1 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

1/2 |

0 |

1/2i |

1/2 |

0 |

3/4 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

1 |

0 |

| 0 | 1 | 1/2 | 0 | -1/2i | 0 | 0 | -1/2 | 0 | 3/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||

また、任意のスピン|ψ>のオブザーバブルΩの期待値<Ω>は、それに対応する演算子をΩとすれば<Ω> = <ψ|Ω|ψ>となります(ちょうど電子の波動関数ψにおける<Ω> = ∫ψ*Ωψdτに対応しています)。これを計算するのには上の行列表示が便利です。

Schr&#ouml;dingerの方程式はH|ψ> = i(d|ψ>/dt) であり、ハミルトニアンHにtが含まれないとき(tとそれ以外の変数分離ができるので)、この解は|ψ>= e-iHt|ψ0>となります。例えばz軸方向へかけられた静磁場B0中(H = -ω0Iz)において、 e-iHtの行列表示は

|

e-iHt |

|

|

eiω0t/2 |

0 |

| 0 | e-iω0t/2 |

となります( e-iHt = 1+ (-iHt) + (-iHt)2/2! + (-iHt)3/3! + …より)。この時|ψ0>= 1/21/2(|+> + |->)というスピンは|ψ> = 1/21/2(eiω0t/2|+> + e-iω0t/2|-> )という時間変化をします。

この場合、スピンの角運動量の各成分の期待値は

となります。<Ix>、<Iy>を見るとスピンがLarmor周波数で回転しているのが分かります。

ここまではただ1つのスピンを持つ核について考えてきました。しかし、NMRにおいてはただ1つのスピンを観察しているわけではありません。試料中に含まれるたくさんのスピンの挙動の総和を観察しているわけです。独立な多数のスピンが存在している場合、オブザーバブルωの期待値<ω>は、スピンがいくつかの状態|ψi> = ci+|+> + ci-|->で存在していて、それぞれの状態がwiという確率で占められるとき、<ω> = Σwi<ψi|ω|ψi>となります。(本当のところは、この式は1つのスピンが状態|ψi>をwiという確率で占めるときの式で、これを多数のスピンに拡張しても同じように成り立つかはちゃんと別に示す必要があったりしますが…)

ここで密度演算子ρ = Σwi|ψi><ψi|を定義します。ここでρ|+>を考えると、<ψi| = ci+*<+| + ci-*<-| ですからρ|+> = Σwi|ψi><ψi|+> = Σwi|ψi>ci+*= Σwi(ci+ci+*|+> + ci-ci+*|->)。同様にρ|->はΣwi(ci+ci-*|+> + ci-ci-*|->)。よって密度演算子ρは行列表示では

|

ρ |

|

|

Σwici+ci+* |

Σwi ci+ci-* |

| Σwici-ci+* | Σwici-ci-* |

例えば、静磁場がない場合、スピンは|ψ> = |+>または|->という状態に確率1/2で等しく存在しています。このとき<Iz> = Σw< ψ|Iz|ψ> = 0です(|ψ> = |+>ならば< ψ|Iz|ψ> = 1/2、|ψ> = |->ならば< ψ|Iz|ψ> = -1/2でそれぞれが確率w = 1/2で占められているからです。)。このとき密度行列は

|

ρ |

ρIx |

ρIy |

ρIz |

||||

|

1/2 |

0 |

0 |

1/2 |

0 |

1/2i |

1/2 |

0 |

| 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | -1/2i | 0 | 0 | -1/2 |

また、全てのスピンが|ψ> = 1/21/2(|+> + |->)という状態にある場合(前の例との違いは、前の例では1つのスピンを取り出して観測した場合、何回測定しても状態が|+>か|->のどちらか片方だけが観測されるのに対し、この例では1つのスピンを取り出して観測した場合、|+>と|->がそれぞれ1/2の確率で観測されるところです。)密度行列は

|

ρ |

ρIx |

ρIy |

ρIz |

||||

|

1/2 |

1/2 |

1/4 |

1/4 |

-1/4i |

1/4i |

1/4 |

-1/4 |

| 1/2 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | -1/4i | 1/4i | 1/4 | -1/4 |

前の例を拡張して全てのスピンが|ψ> = 1/21/2(|+> +eiθ |->)という状態の例を考えます(前の例はθが0に相当)。この場合も前の例と同じように1つのスピンを取り出して観測した場合、|+>と|->がそれぞれ1/2の確率で観測されます。この場合密度行列は

|

ρ |

ρIx |

ρIy |

ρIz |

||||

|

1/2 |

1/2e-iθ |

1/4 e-iθ |

1/4 |

-1/4ie-iθ |

1/4i |

1/4 |

-1/4e-iθ |

| 1/2eiθ | 1/2 | 1/4 | 1/4 eiθ | -1/4i | 1/4ieiθ | 1/4eiθ | -1/4 |

となるので、<Ix> = 1/4 e-iθ + 1/4 eiθ = 1/2cosθ、<Iy> = -1/4i e-iθ + 1/4i eiθ = 1/2sinθ、<Iz> = 1/4 + (-1/4) = 0となります。磁化ベクトルはxy平面内をx軸正方向からθだけ反時計回りに回転した方向を向いている状態です。後述するように静磁場中では時間とともにθが変化して磁化ベクトルがxy平面を回転するLarmor歳差運動が起こっています。

一方、ここでスピンが|ψ> = 1/21/2(|+> +eiθ |->)ですが、θは各スピンによってバラバラの任意の値をとっているという状態の例を考えます。この場合も1つのスピンを取り出して観測した場合、|+>と|->がそれぞれ1/2の確率で観測されます。θのバラツキに偏りがなければ、密度行列は上の例のθを任意の値に変えた場合の平均となります。eiθおよびe-iθのθを任意の値に変えた場合の平均値は0ですから

|

ρ |

ρIx |

ρIy |

ρIz |

||||

|

1/2 |

0 |

0 |

1/4 |

0 |

1/4i |

1/4 |

0 |

| 0 | 1/2 | 1/4 | 0 | -1/4i | 0 | 0 | -1/4 |

となり、<Ix>=<Iy>=<Iz>=0で磁化は存在せず、NMR信号を観測することはできません。このように単に各スピンが|+> と|->が混じり合った状態にいるだけではNMRを観測することはできません。全部のスピンの状態の位相θがそろっていないとNMRは観測できません。この位相がそろった状態をコヒーレンスがあると言います。NMRはスピンのコヒーレンスを観測しています。

今までの部分で密度行列とベクトルモデルがどのように対応するのかを明らかにしてきました。次にベクトルモデルでの挙動と密度行列の挙動を対比していきます。

前の例で取り扱った密度行列(密度演算子)は時間変化をしていませんでした。しかし、密度行列(密度演算子)を計算するもとになるスピンの波動関数はSchrödingerの方程式に従って時間変化をします。そのため密度行列(密度演算子)も時間変化をします。時間変化する密度演算子が満たす方程式はSchrödingerの方程式を変形して導出できdρ/dt = i(ρH-Hρ) = i[ρ,H] (交換演算子[ρ,H] = ρH-Hρ)となり、これはLiouville-von Neumann方程式と呼ばれます。Liouville-von Neumann方程式の解は、ハミルトニアンHが時間tを含まない場合にはρ = e-iHtρ0 eiHtとなります。また、オブザーバブルωの期待値の時間変化d<ω>/dt = Tr{dρ/dt ω} = Tr{i(ρH-Hρ)ω} = Tr{i[ρ,H]ω}となります。

z軸方向へかけられた静磁場B0中(H = -ω0Iz)における、全スピンが|ψ> = 1/21/2(|+> + |->)という状態の時間変化は

|

ρ0 |

eiHt |

ρ |

ρIx |

ρIy |

ρIz |

||||||

|

1/2 |

1/2 |

e-iω0t/2 |

0 |

1/2 |

1/2 eiω0t |

1/4 eiω0t |

1/4 |

-1/4i eiω0t |

1/4i |

1/4 |

-1/4 eiω0t |

| 1/2 | 1/2 | 0 | eiω0t/2 | 1/2e-iω0t | 1/2 | 1/4 | 1/4 e-iω0t | -1/4i | 1/4i e-iω0t | 1/4e-iω0t | -1/4 |

|

ρ |

H |

[ρ,H] |

i[ρ,H] Ix |

i[ρ,H] Iy |

i[ρ,H] Iz |

||||||

|

1/2 |

1/2 eiω0t |

-1/2ω0 |

0 |

0 |

1/2ω0 eiω0t |

i/4ω0 eiω0t |

0 |

-1/4ω0 eiω0t |

0 |

0 |

-i/4ω0 eiω0t |

| 1/2 e-iω0t | 1/2 | 0 | 1/2ω0 | -1/2ω0 e-iω0t | 0 | 0 | -i/4ω0 e-iω0t | 0 | -1/4ω0 e-iω0t | -i/4ω0 e-iω0t | 0 |

ハミルトニアンH = H0 + H1と表せる場合でH0があらわに時間tを含んでいない場合を考えます。Liouville-von Neumann方程式に対してρ = e-iH0tρ' eiH0tを代入すると、dρ'/dt = i(ρ'eiH0tH1e-iH0t-eiH0tH1e-iH0tρ') = i[ρ',eiH0tH1e-iH0t]という式が導出できます。つまりρ→ρ' = eiH0tρ e-iH0t、H→H' = eiH0t(H - H0)e-iH0tと置き換えを行なった場合もLiouville-von Neumann方程式はそのまま成立します。特にH1 = 0ならばH' = 0なのでこの置き換えによりハミルトニアンの影響を完全に除去したことに相当します。

ベクトルモデルにおいては、実験室座標系からLarmor周波数ω0で回転する回転座標系に視点を変えることで静磁場B0の影響を除去することが良く行われています。これを密度行列に対して行うのは上に述べた方法においてH0 = -ω0Izとした場合に相当しますから、ρ→ρ' = e-iω0Iztρ eiω0Izt、H→H' = e-iω0Izt(H + ω0Iz )eiω0Iztと置き換えればよいのです。

z軸方向へかけられた静磁場B0中(H = -ω0Iz)における、全スピンが|ψ> = 1/21/2(|+> + |->)という状態の時間変化は、この変換を行うと

|

ρ |

H |

eiω0Izt |

ρ' |

H' |

|||||

|

1/2 |

1/2 eiω0t |

-1/2ω0 |

0 |

eiω0t/2 |

0 |

1/2 |

1/2 |

0 |

0 |

| 1/2 e-iω0t | 1/2 | 0 | 1/2ω0 | 0 | e-iω0t/2 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 |

よって<Ix> = 1/2 cosω0t 、<Iy> = -1/2 sinω0t、<Iz> = 0をt = 0で凍結したのと同じことになり、磁化ベクトルは歳差運動せずx軸上に静止していることになります。このようにして静磁場の影響を考えなくてすむようにできます。

ベクトルモデルにおいては、z軸方向を向いた磁化ベクトルが実験室座標系における周波数ω0の回転磁場B1(つまり回転系で見ると静磁場B1)でxy平面に倒れることで、NMR信号が観測されるというモデルになっています。これを密度行列表示で表現すると次のようになります。

まず、z軸方向へ静磁場B0がかかっている系(H = -ω0Iz)を考えます。この場合それぞれのスピンは|+>か|->のいずれかの状態を占めており、また|+>が占められている確率w+ = 1/Z e1/2kT(h/2π)ω0、|->が占められている確率w- = 1/Z e-1/2kT(h/2π)ω0と、|+>の方が|->よりわずかに多い確率で占められています(Zは分配関数)。この場合の密度行列ρ0は

|

ρ0 |

|

|

w+ |

0 |

| 0 | w- |

ここに、周波数ω0の回転磁場B1をかけます。するとハミルトニアンH = -ω0Iz +γ B1(Ixcosω0t-Iysinω0t)となります。これを行列で表示すると

|

H |

|

|

-1/2ω0 |

1/2γ B1eiω0t |

| 1/2γ B1e-iω0t | 1/2ω0 |

さてここからρの時間変化を追跡したいところですが、ハミルトニアンHの中にtがあらわに含まれているためLiouville-von Neumann方程式の解は単純にρ = e-iHtρ0 eiHtとはなりません。そこでここで系を実験室座標系から回転座標系に変換します。ρ0→ρ0' = e-iω0Iztρ0 eiω0Izt、H→H' = e-iω0Izt(H + ω0Iz )eiω0Izt。すると

|

ρ0' |

H' |

||

|

w+ |

0 |

0 |

1/2γ B1 |

| 0 | w- | 1/2γ B1 | 0 |

| eiH't |

ρ' |

||

| cos(1/2γB1t) | isin(1/2γB1t) |

1/2(w++w-) + 1/2(w+-w-)cosγB1t |

1/2i(w+ - w-)sinγB1t |

| isin(1/2γB1t) | cos(1/2γB1t) | -1/2i(w+-w-)sinγB1t | 1/2(w++w-) - 1/2(w+-w-)cosγB1t |

ここから<Ix>、<Iy>、<Iz>を計算すると<Ix> = 0、<Iy> = -1/2(w+-w-)sinγB1t、<Iz> = 1/2(w+-w-)cosγB1tとなります。よってx軸方向からパルスを与えるとz軸上にあった磁化ベクトルはx軸の周りを γ B1という(角)周波数で回転することが分かります。このようにしてパルスによって磁化ベクトルが倒れるという挙動も再現することができます。なお、γ B1tをパルス幅といい、γ B1t = π/2の時を90度パルス、γ B1t = πの時を180度パルスといったりします。

さて、今まで長々と密度行列をあらわに扱って、それとベクトルモデルとの関係を見てきました。しかし、やはり行列を露わに扱って計算するのは面倒ですし分かりにくくもあります。そこで次のような取り扱いをします。

まず、密度演算子ρ0を4つの演算子E、Ix、Iy、Izの線形結合で表します。すなわちρ0 = cEE+cxIx+cyIy+czIzと表します。そして密度演算子ρ0の時間変化を考えます。ρ = e-iHtρ0 eiHtですからρ= cEe-iHtEeiHt+cxe-iHtIxeiHt+cye-iHtIyeiHt+cze-iHtIzeiHt。よってe-iHtAeiHtというのを表にしておけばρの時間変化を簡単に求めることができます。例えば下の表からIyはH = ωIxの時にはIycosω t + Izsinω tと時間変化することが分かります。

|

A/H |

ωE |

ωIx |

ωIy |

ωIz |

|

E |

E |

E |

E |

E |

|

Ix |

Ix |

Ix |

Ixcosωt - Izsinωt |

Ixcosωt + Iysinωt |

|

Iy |

Iy |

Iycosωt + Izsinωt |

Iy |

Iycosωt - Ixsinωt |

|

Iz |

Iz |

Izcosωt - Iysinωt |

Izcosωt + Ixsinωt |

Iz |

また、磁化ベクトルの期待値を計算する場合にもρ = cEE+cxIx+cyIy+czIzと表しておくと、<Ix> = cx、<Iy> = cy、<Iy> = czとなりますから非常に都合が良くなります。このような手法を直積演算子法(プロダクトオペレーター法)といいます。

みれば分かるようにEという部分はいかなるハミルトニアンの場合にもまったく変化せず、磁化ベクトルにも寄与しないことが分かります。すなわちこの部分は一切NMRに関与しない部分です。そのため普通省略されます。

この手法は系を実験室座標系から回転座標系に移した場合の密度演算子とハミルトニアンの変換にも有効です。

いままではスピンと周囲の環境やスピン同士の相互作用を扱ってきませんでした。しかしNMRではこれらが化学シフト、スピン-スピンカップリングといった形でスペクトルに現れ、重要な情報となります。

スピンの周囲の環境によって、スピンが存在する位置での実効的な静磁場がB0からB0(1-Σ)となったとすれば、そのスピンに対するハミルトニアンH = -γB0(1-Σ)Iz = -ωIzとなります。このように周囲の環境によってLarmor周波数が変化しますが、その量を化学シフトといいます。実験室座標系でハミルトニアンH = -ωIzの場合に、この系を周波数ω0で回転する座標系に移すとH→H '= ω0Iz + e-iω0IztH eiω0Izt = (ω0-ω)Izとなります。

z軸方向へ静磁場がかかっている系の密度演算子ρ'= 1/2(w+ + w-)E + (w+ - w-)Izは、90度xパルスによってρ'= 1/2(w+ + w-)E - (w+ - w-)Iyに変化します。ここでパルスを止めてやるとH '= (ω0-ω)Izならばρ'= 1/2(w+ + w-)E - (w+ - w-){Iycos(ω0-ω) t - Ixsin(ω0-ω) t}となって磁化ベクトルはy軸上で静止せず、xy平面内を周波数ω0-ωで回転することになります。これは磁化ベクトルにおける化学シフトの描写とも一致しています。

なお実際には静磁場B0は周囲の環境によってB0(1-Σ)のように単純にスカラー倍されるわけではなく、x軸方向やy軸方向への成分を持つことになります。すなわちベクトルB0に対して行列(E-Σ)が作用して新しいベクトルになるという描写になります。この行列(E-Σ)は化学シフトテンソルと呼ばれます。磁場がx軸方向やy軸方向を持つということはこの方向にもスピンが歳差運動するということになり、スピンのx軸、y軸成分も化学シフトに影響してきます。しかし、液体中のようにスピンが所属している分子が十分に速く熱運動している場合にはこれらの影響は全て相殺されてしまい、結局B0(1-Σ)のようにスカラー倍して考えた場合と同じ結果が得られるためにこのような取り扱いをするわけです。固体のNMRでは分子の熱運動が束縛されているために、単純にスカラー倍で考えることはできません。

スピンが2つ存在すると、その配向が平行か、反平行かによってLarmor周波数に変化が起こります。これをスピン-スピンカップリングといいます。2つのスピンをI、Sとすれば、ハミルトニアンH = 2πJIS = 2πJ(IxSx + IySy + IzSz)と表記できます。そして、さらにI、SのLarmor周波数の差Δω>>2πJの場合(スペクトルがいわゆるAXパターンになる程度に化学シフトが離れている場合)にはIxSx + IySyの部分は無視できてH = 2πJ IzSzと表記できます。まだ2つのスピンを同時に扱う密度演算子を出していませんので、これによって密度演算子ρがどのように時間変化するかは後述します。

いままで扱ってきたのは相互作用のない(=孤立した)スピン系の密度演算子でした。しかし、実際にはスピンはお互いに相互作用を及ぼしあっており、独立に取り扱えるわけではありません。ここでは相互作用している2つのスピンを密度演算子でどのように記述するのかを述べます。

まず、2つのスピンIおよびSを考えます。すると、これにはそれぞれ|+>、|->の状態があるので、2スピン系には|++>、|+->、|-+>、|-->という4つの状態があるということになります(前側の符号がIに、後側の符号がSに対応するとします)。演算子については

のようにIに対する演算子はSの部分に対しては何の作用もしないとします(逆にSに対する演算子はIの部分に対しては何の作用もしない。)このようにすると次のようにスピンの状態は4列のベクトルで表すことができます。

|

|++> |

|+-> |

|-+> |

|--> |

|

1 |

0 |

0 |

0 |

| 0 | 1 | 0 | 0 |

| 0 | 0 | 1 | 0 |

| 0 | 0 | 0 | 1 |

また各演算子は4×4の行列で表すことができます。

|

E |

Ix |

Iy |

Iz |

I+ |

I- |

||||||||||||||||||

|

1 |

0 | 0 | 0 |

0 |

0 | 1/2 | 0 |

0 |

0 | 1/2i | 0 |

1/2 |

0 | 0 | 0 |

0 |

0 | 1 | 0 |

0 |

0 | 0 | 0 |

| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2i | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | -1/2i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | -1/2i | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Sx |

Sy |

Sz |

S+ |

S- | |||||||||||||||||||

| 0 | 1/2 | 0 | 0 |

0 |

1/2i | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 |

0 |

1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

| 1/2 | 0 | 0 | 0 | -1/2i | 0 | 0 | 0 | 0 | -1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||

| 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/2i | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||

| 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | -1/2i | 0 | 0 | 0 | 0 | -1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||

|

ρ |

|||

|

Σwici++ci++* |

Σwi ci++ci+-* | Σwici++ci-+* | Σwi ci++ci--* |

| Σwici+-ci++* | Σwi ci+-ci+-* | Σwici+-ci-+* | Σwi ci+-ci--* |

| Σwici-+ci++* | Σwi ci-+ci+-* | Σwici-+ci-+* | Σwi ci-+ci--* |

| Σwici--ci++* | Σwi ci--ci+-* | Σwici--ci-+* | Σwi ci--ci--* |

直積演算子法を使用する場合1スピン系では密度演算子ρを4つの演算子E、Ix、Iy、Izの和で表しましたが、2スピン系では16個の演算子が必要になります。これは1つのスピンだけに関わるIx、Iy、Iz、Sx、Sy、Szに加えて2スピンに同時に作用する2IxSx、2IxSy、2IxSz、2IySx、2IySy、2IySz、2IzSx、2IzSy、2IzSz、そしてNMRには関与しない部分Eの16個です。なお、これらを外積の形で表記すると

となります。

これら2スピン系の行列表示は1スピンだけの時の演算子の行列表示の直積になります(これが直積演算子法と呼ばれる所以)。行列A、Bに対する直積A⊗Bは次のように定義されます。なお、2スピン系でのIxはIx(1スピン系)⊗E(1スピン系)、SxはE(1スピン系)⊗Sx(1スピン系)になっています(直積はA⊗B≠B⊗Aですから別の表現になります)。

| A | B | A⊗B | Ix(1スピン系) | Sz(1スピン系) | IxSz(2スピン系) = Ix(1スピン系)⊗Sz(1スピン系) |

||||||||||||||||||

| a | b | e | f | ae | af | be | bf | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | ||||||||

| ag | ah | bg | bh | 0 | 0 | 0 | -1/4 | ||||||||||||||||

| c | d | g | h | ce | cf | de | df | 1/2 | 0 | 0 | -1/2 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||

| cg | ch | dg | dh | 0 | -1/4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||

次にこれらの演算子がどのように時間変化するかを調べます。しかし、基本的にはIに対する演算子はSの部分に対しては何の作用もしない(逆もそう)ので、IとSは独立して取り扱いができます。つまりIzSzという演算子がH = ωIIx + ωSSyという ハミルトニアンで時間変化する場合、(IzcosωIt - IysinωIt)(SzcosωSt +SxsinωSt)になるとしてよいわけです。

|

A/H |

ωE |

ωIx |

ωIy |

ωIz |

|

E |

E |

E |

E |

E |

|

Ix |

Ix |

Ix |

Ixcosωt - Izsinωt |

Ixcosωt + Iysinωt |

|

Iy |

Iy |

Iycosωt + Izsinωt |

Iy |

Iycosωt -Ixsinωt |

|

Iz |

Iz |

Izcosωt - Iysinωt |

Izcosωt +Ixsinωt |

Iz |

また、2スピン系ではスピン-スピンカップリングが存在し、このハミルトニアンは(Δω>>2πJの場合)H = 2πJIzSzと表せます。この場合の時間変化は

|

A/H |

2πJIzSz |

|

Ix |

IxcosπJt + 2IySzsinπJt |

|

Iy |

IycosπJt - 2IxSzsinπJt |

|

2IxSz |

2IxSzcosπJt + IysinπJt |

|

2IySz |

2IySzcosπJt - IxsinπJt |

|

Sx |

SxcosπJt + 2IzSysinπJt |

|

Sy |

SycosπJt - 2IzSxsinπJt |

|

2IzSx |

2IzSxcosπJt + SysinπJt |

|

2IzSy |

2IzSycosπJt - SxsinπJt |

|

そのほか |

変化しない |

磁化ベクトルの期待値を計算する場合には寄与するのは<Ix> にはIx、<Iy> には Iy、<Iz> にはIz、<Sx> にはSx、<Sy> には Sy、<Sz> にはSzだけです。そのほかの演算子は磁化ベクトルに対して何の寄与もしません。つまりこれらの項はベクトルモデルによっては表現できない(一部にできるものもありますが)のです。これがCOSYのようなスペクトルをベクトルモデルで記述できない理由になっています。

スピンIとSが異なる種類の核である場合(例えば1Hと13Cとか)、そのLarmor周波数は大きく異なっています。この場合には、スピンIはIのLarmor周波数ωI0で、スピンSはSのLarmor周波数ωS0で回転する回転座標系から観測するのが好都合です。二重回転座標系への変換は回転座標系のへの変換のところで述べた変換をそれぞれのLarmor周波数に対して行なうことによってなされます。すなわちρ0→ρ0' = e-iωS0Szte-iωI0Iztρ0 eiωI0IzteiωS0Szt、H→H' = e-iωS0Szte-iωI0Izt(H + ωI0Iz + ωS0Sz)eiωI0IzteiωS0Sztという変換によってなされます。Iに対する演算子はSの部分に対しては何の作用もしない(逆もそう)ので、それぞれ独立にIとSを回転座標系に移せばよいことになります。

では、実際に直積演算子法で2スピン系のスペクトルを再現してみます(二重回転座標系で扱います)。

まず最初の密度演算子はρ0 = Iz + Szと表せます(NMRに関与しない演算子Eおよび Iz 、Szに掛かっている係数を省略しています)。

ここに両方のスピンに90度xパルスを当てます。このハミルトニアンはH = γB1(Ix + Sx)と表せます。すると、 Iz → IzcosγB1 t - IysinγB1 tのγB1 t = 90度のときですからρ1 = -Iy - Syとなります。

このあと、それぞれの演算子は化学シフトとスピン-スピンカップリングによって時間変化します。ハミルトニアンはH = (ωI0-ωI)Iz + (ωS0-ωS)Sz+ 2πJIzSzです。

まず(ωI0-ωI)Iz による時間変化を考えるとIy→Iycosω t -Ixsinω tですから、ρ2= -( Iycos (ωI0-ωI) t -Ixsin (ωI0-ωI) t)-Syとなります。

次に(ωS0-ωS)Sz による時間変化を考えるとSy→Sycosω t -Sxsinω tですから、ρ3= -( Iycos (ωI0-ωI) t -Ixsin (ωI0-ωI) t)-( Sycos (ωS0-ωS) t -Ixsin (ωS0-ωS) t)となります。

さらに 2πJIzSzによる時間変化を考えるとρ4= -( (Iycos πJt - 2IxSzsin πJt)cos (ωI0-ωI) t -(Ixcos πJt + 2IySzsin πJt)sin (ωI0-ωI) t)-( (Sycos πJt - 2IzSxsin πJt)cos (ωS0-ωS) t -(Sxcos πJt + 2IzSysin πJt)sin (ωS0-ωS) t)です。さてこの中で磁化ベクトルに関係のある演算子部分だけを抜き出すと-Iycos πJt cos (ωI0-ωI) t +Ixcos πJt sin (ωI0-ωI) t- Sycos πJt cos (ωS0-ωS) t +Sxcos πJt sin (ωS0-ωS) tです。よって

となります。観測される磁化ベクトル<Iy>は (ωI0-ωI+πJ)、 (ωI0-ωI-πJ)という周波数で運動していますから、これをフーリエ変換すれば、Iに対応する (ωI0-ωI+πJ)、 (ωI0-ωI-πJ)というダブレットがスペクトルに現れます。また同様にして<Sy>からはSに対応する (ωS0-ωS+πJ)、 (ωS0-ωS-πJ)というダブレットがスペクトルに現れることが分かります。

この今まで行ってきた結論を次のように系統樹で書くことがあります。これの見方は例えばIzは90度xパルスで-Iyに変化し、これはさらにハミルトニアンの化学シフト(ωI0-ωI) Izによって-Iycos(ωI0-ωI ) tとIxsin(ωI0-ωI ) tになることを示しています(つまり上段がcos項、下段がsin項です。2段に分かれないところは時間変化しないか、ただ1つの項しか出てこない場合です)。逆にSxという項はSzからたどると、化学シフトIでは変化せず(係数なし)、化学シフトSではsin項として(係数sin(ωS0-ωS) がついて)、カップリングではcos項として(係数cos πJtがついて)生成していることから最後にはSxsin(ωS0-ωS) cos πJtという形になっていることが読みとれるわけです。

|

90度xパルス |

化学シフトI |

化学シフトS |

カップリング |

|

Iz →-Iy |

-Iy |

-Iy |

-Iy |

|

2IxSz |

|||

|

Ix |

Ix |

Ix |

|

|

2IySz |

|||

|

Sz→-Sy |

-Sy |

-Sy |

-Sy |

|

2IzSx |

|||

|

Sx |

Sx |

||

|

2IzSy |

磁化ベクトル<Iy> = cosω1t1cosω2t2と表せる場合を考えてみます。これをt1を定数、t2を変数と見て、フーリエ変換します(t2についてのフーリエ変換)。するとこれは周波数ω2の位置にcosω1 t1という大きさのピークがあるスペクトルが得られます。つまりt1の値によってピークの大きさが変わるわけです。今度はt1を変数と見ます。t1に対してピークの大きさcosω1t1をプロットしたものをインターフェログラムといいます。このインターフェログラムcosω1t1をもう一回フーリエ変換してやります(t1についてのフーリエ変換)。すると、こちらでは周波数ω1の位置にピークが現れます。ここで横軸に最初のフーリエ変換で現れる周波数、縦軸に2回目のフーリエ変換で現れる周波数をとった2次元のチャートをつくり、(ω2,ω1)にピークが出るものとします。これが2次元NMRのチャートです。

磁化ベクトルが複数の周波数成分を持っていて、例えば<Iy> = cosω1t1cosω2t2+ cosω3t1cosω4t2と表せるときを考えます。t2についてのフーリエ変換でまずω2において cosω1t1、ω4において cosω3t1という大きさのピークが現れるスペクトルが得られます。そしてここからそれぞれω2、ω4についてインターフェログラムを考えます。まず、ω2のインターフェログラム をt1についてフーリエ変換するとω1にピークが現れます。次にω4のインターフェログラムに対してはω3にピークが現れます。これを2次元チャートにすると(ω2,ω1)および(ω4,ω3)にピークが現れます。

つまり2次元NMRはt1を変化させながら何度も測定を行い、それぞれの測定によって得られるチャートのt1によるピークの大きさの変化をもう一つの軸に投影するわけです。例えばCOSYならばピークの大きさがカップリング相手の共鳴周波数で変動するためにカップリング相手が分かるのです。

さて、これで最初に挙げた疑問を解決することができます。COSYのパルスシーケンスは最初に挙げたとおり

というものです。それに従って密度演算子の時間変化を追跡していきます。

まず最初の密度演算子は静磁場中に置かれているスピンのものですから、ρ0 = Iz + Szと表せます(NMRに関与しない演算子Eおよび Iz 、Szに掛かっている係数を省略しています)。

ここに両方のスピンに第1の90度xパルスを当てます。このハミルトニアンはH = γB1(Ix + Sx)と表せます。すると、 ρ1 = -Iy - Syとなります。

このあとt1の間だけ、それぞれの演算子は化学シフトとスピン-スピンカップリングによって時間変化します。ハミルトニアンはH = (ω0-ωI)Iz + (ω0-ωS)Sz+ 2πJIzSzです。

まず化学シフトの部分による時間変化を考えるとρ2= -( Iycos (ω0-ωI) t1 -Ixsin (ω0-ωI) t1)-( Sycos (ω0-ωS) t1 -Ixsin (ω0-ωS) t1)となります。

ここにさらにスピン-スピンカップリングの部分による時間変化を考えるとρ3= -( (Iycos πJ t1 - 2IxSzsin πJ t1)cos (ω0-ωI) t1 -(Ixcos πJ t1 + 2IySzsin πJ t1)sin (ω0-ωI) t1)-( (Sycos πJ t1 - 2IzSxsin πJ t1)cos (ω0-ωS) t -(Sxcos πJ t1 + 2IzSysin πJ t1)sin (ω0-ωS) t1)です。(ここまでは前に述べた2スピン系の密度演算子の時間変化と同じです。)

ここに両方のスピンに第2の90度xパルスを当てます。このハミルトニアンは第1の90度xパルスと同じくH = γB1(Ix + Sx)と表せます。よってρ4= -( (Izcos πJ t1 + 2IxSysin πJ t1)cos (ω0-ωI) t1 -(Ixcos πJ t1 - 2IzSysin πJ t1)sin (ω0-ωI) t1)-( (Szcos πJ t1 + 2IySxsin πJ t1)cos (ω0-ωS) t -(Sxcos πJ t1 - 2IySzsin πJ t1)sin (ω0-ωS) t1)です。

このあとそれぞれの演算子は化学シフトとスピン-スピンカップリングによって時間変化します。これを検出することになるわけです。時間をt2で表します。しかし、このまま密度演算子を追跡していくのは項の数が激増して困難です。よって最終的に検出される磁化ベクトルに対応する演算子であるIy、Syが時間変化によってどの項から導かれるかを前もって考えます。まずスピン-スピンカップリングによってIy、Syが導かれるのは、Iy、Sy、IxSz、IzSxの4つの演算子からです。次に化学シフトによってこの4つの演算子が導かれるのは、Ix、Iy、Sx、Sy、IxSz、IySz、IzSx、IzSyの8つの演算子からです。よってこれらの演算子を含む項を抜き出すとρ4' = (Ixcos πJ t1 - 2IzSysin πJ t1)sin (ω0-ωI) t1+(Sxcos πJ t1 - 2IySzsin πJ t1)sin (ω0-ωS) t1。

これに対して化学シフトの部分による時間変化を考えるとρ5 = ((Ixcos(ω0-ωI) t2 + Iysin(ω0-ωI) t2)cos πJ t1 - 2Iz(Sycos (ω0-ωS) t2 -Sxsin (ω0-ωS) t2 )sin πJ t1)sin (ω0-ωI) t1+((Sxcos(ω0-ωS) t2 + Sysin(ω0-ωS) t2)cos πJ t1 - 2(Iycos (ω0-ωI) t2 -Ixsin (ω0-ωI) t2 )Szsin πJ t1)sin (ω0-ωS) t1。スピン-スピンカップリングによってIy、Syが導かれるのは、Iy、Sy、IxSz、IzSxの4つの演算子からですので、それらの項だけを抜き出してρ5' = (Iysin(ω0-ωI) t2cos πJ t1 + 2IzSxsin (ω0-ωS) t2 sin πJ t1)sin (ω0-ωI) t1+(Sysin(ω0-ωS) t2cos πJ t1 + 2IxSzsin (ω0-ωI) t2 sin πJ t1)sin (ω0-ωS) t1。

さらにスピン-スピンカップリングの部分による時間変化を考えるとρ6 = ((Iycos πJt2 - 2IxSzsin πJt2 )sin(ω0-ωI) t2cos πJ t1 + (2IzSxcos πJt2 + Sysin πJt2 )sin (ω0-ωS) t2 sin πJ t1)sin (ω0-ωI) t1+((Sycos πJt2 - 2IzSxsin πJt2 )sin(ω0-ωS) t2cos πJ t1 + (2IxSzcos πJt2 + Iysin πJt2 )sin (ω0-ωI) t2 sin πJ t1)sin (ω0-ωS) t1

よって

となります。<Iy> では t1軸でω0-ωI ±πJ、 t2軸でω0-ωI ± πJの位置の対角ピークと、 t1軸でω0-ωS ±πJ、 t2軸でω0-ωI ± πJの位置の交差ピークが、<Sy>では t1軸でω0-ωS ±πJ、 t2軸でω0-ωS ± πJの位置の対角ピークと、 t1軸でω0-ωI ±πJ、 t2軸でω0-ωS ± πJの位置の交差ピークが検出されるということが分かります。

ここまで露わに計算してきましたが、系統樹に書き換えると次のようになります(Izの方だけ)。

|

90度xパルス |

化学シフトI |

カップリング、90度xパルス |

化学シフトI |

化学シフトS |

カップリング |

|

Iz→-Iy |

-Iy

|

-Iy→-Iz |

-Iz |

-Iz |

-Iz |

|

2IxSz→-2IxSy |

-2IxSy |

-2IxSy |

-2IxSy |

||

|

2IxSx |

2IxSx |

||||

|

-2IySy |

-2IySy |

-2IySy |

|||

|

2IySx |

2IySx |

||||

|

Ix |

Ix |

Ix |

Ix |

Ix |

|

|

2IySz |

|||||

|

Iy |

Iy |

Iy : 対角ピーク |

|||

|

- 2IxSz |

|||||

|

2IySz→-2IzSy |

-2IzSy |

-2IzSy |

-2IzSy |

||

|

Sx |

|||||

|

2IzSx |

2IzSx |

||||

|

Sy : 交差ピーク |

この表を見ると対角ピークはIz→-Iy→Ix→IyとIのスピン演算子のみを経由して得られているのに対し、交差ピークはIz→-Iy→Ix→2IySz→-2IzSy→2IzSx→SyとIのスピン演算子からSのスピン演算子に変化していったことが分かります。つまり最初<Iz>だった磁化が最後には<Sy>として観測されたということになります。このようにあるスピンの磁化を別のスピンの磁化として観測することをコヒーレンス移動といいます。これは他にDEPTなどでも使用される方法です。