アース配線→ヒーター配線→AC100V配線→B電源配線 の順序で進めましょう。

1.アースの配線

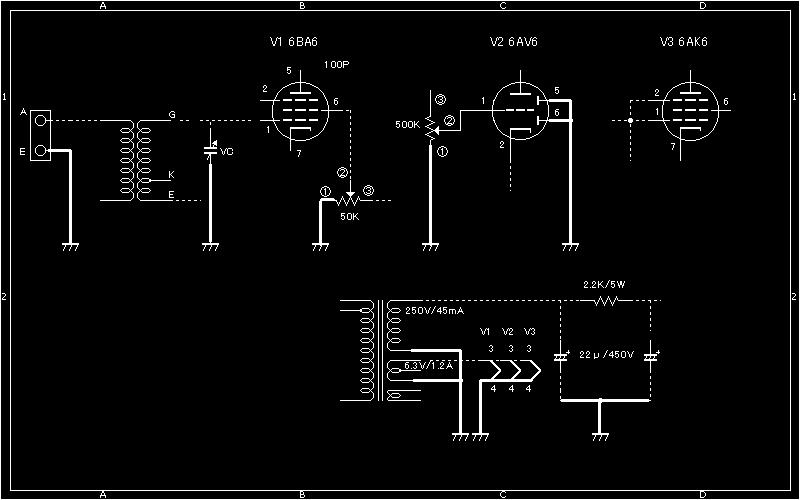

アンテナ端子(G)→真空管ソケットの卵ラグ→各真空管の4番ピン→電解コンデンサー(-)→

→各VOL①→トランス 6.3Vの0V端子→トランス 250Vの0V端子

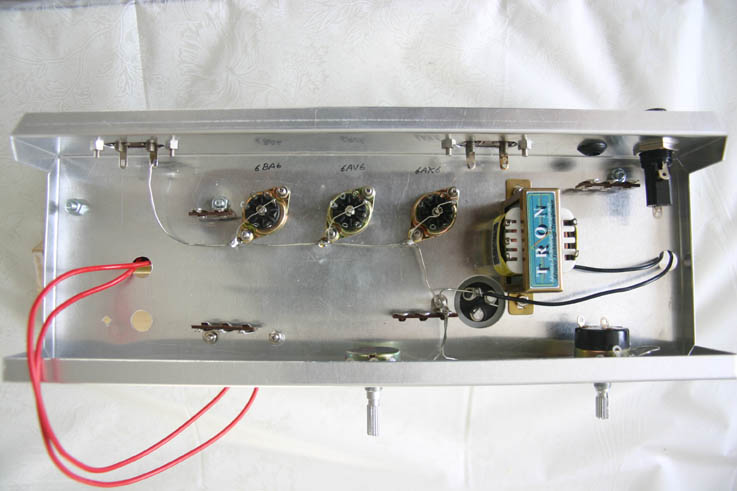

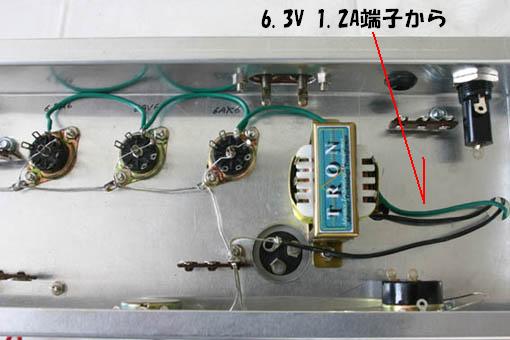

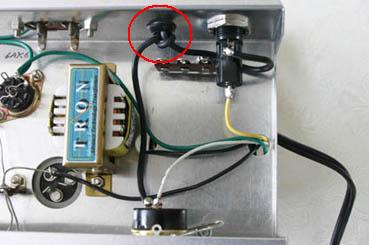

ここで「トランス 6.3Vの0V端子→トランス 250Vの0V端子」の配線は、下の写真を

参考にしてください。

(注)VOLの端子は間違わないようにしてください。

(注)VOLの端子は間違わないようにしてください。①をアースへ接続します。

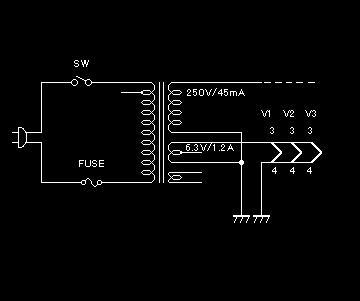

2.ヒーターとAC100Vの配線

【ヒータ配線】

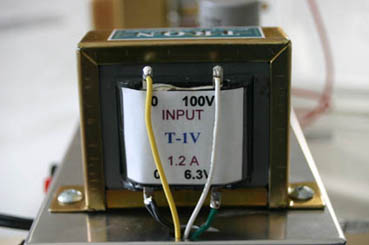

【ヒータ配線】「6.3V 1.2A」→各真空管の3番ピン端子に配線します。

真空管への配線には「6.3V 0.5A」端子は使わないでください。

各真空管のヒータ電流は

6BA6・・・0.3A 6AV6・・・0.3A 6AK6・・・0.15A

ですから、3本つなげると0.75Aを消費します。

誤ってココに配線すると電流が足りず、電圧もダウンし、

トランスも熱を出し・・・。いいことありません。

0.5A端子は、パイロットランプを付けるときのために

取っておきましょう。

ヒータ配線の様子

ACコードが引っ張られても部品に負担が掛からないように、入り口で結び目を作って

配線してください。

ここで一度配線の点検をして、真空管は挿さずにコンセントに入れてみます。(FUSEを忘れずに)

トランスの100V入力、各真空管の3番ピンにテスターを当てて電圧を測ってみます。

6.3Vは若干高めに出ますが大丈夫です。

OKであればコンセントから抜き、B電源の配線に進みます。

わたしは配線の節目ごとに、配線チェックや場合によっては通電試験をやりながら作成します。

全部組み立ててNGとなった場合、トラブルを見つけ出すには多大なエネルギーを消費します。

また、目の前が真っ暗になるような致命的ミスを防ぐことができます。

感電防止に・・・

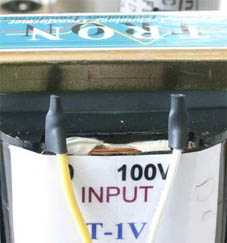

感電防止のため、端子に熱収縮チューブを被せて軽く

感電防止のため、端子に熱収縮チューブを被せて軽くドライヤーであぶってやります。

これで感電の恐怖が少なくなります。

※DIY店のクルマ用品売場に置いてあります。

北海道なら「ホーマック」あたりに。

3.B電源の配線

ここは高電圧を扱いますので、今まで以上に細心の注意を払ってください。

わたしは電子工作は大好きですが、感電は大っ嫌いです。

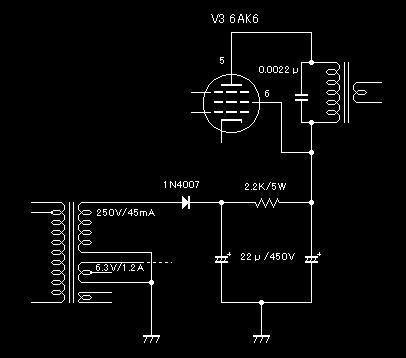

250V端子→整流ダイオード→平滑抵抗(電解コンの+端子)→出力トランス→

→5番ピン(プレート)・6番ピン(スクリーングリッド)

① 整流ダイオードの向きは絶対に間違わないように。

気づかずに電圧をかけると、電解コンデンサがパンクします。

② B電源の配線は、必ず赤を使ってください。

<お約束の感電防止>

以上で電源系の配線は終了です。

全てに共通しますが、配線チェックはキッチリやってください。チェックに「やり過ぎ」という

言葉はありません。

再度コンセントを入れ、テスターを「交流(AC)レンジ」にしてテスター棒の黒はシャーシーに、

赤は「250V端子」へ当てます。ヒータの時と同様に高めにでます。

今度は「直流(DC)レンジ」にして、ダイオード(電解コンデンサ側)、電解コンデンサの出力トランス側

5番ピン、6番ピンと測定します。

真空管がささっていない「無負荷」の状態なので電圧は高めです。

(注)電源を切っても電解コンデンサには電気がタップリ溜まっています。

2~3分、ほっとくと放電しますが、不用意に触ると感電 します。

(+と-をドライバーでショートさせると火花と共に一気に放電しますが、

おすすめしません。やめときまひょ。)